育児記録用のアプリ、一度使い始めてから「やっぱり合わないな、不便だな」と感じることもあります。

せっかくここまで記録したのに他のアプリに変えるのもな、という気持ちもあって変更する気にはなかなかなれないものです。

つまり、「よし、育児記録をつけよう!」と思った時がアプリを選ぶ最後のチャンスってわけです。

最近の育児アプリはどれも機能が充実していて、正直、よほどのことがない限りは「失敗したな」というアプリを使うことはないと思います。

ただ、合う合わないは人それぞれ、何より育児記録を続けるには、「モチベーションの維持」と「簡易さ」が本当に大事で、本人の気力だけで解決できるような問題ではないのです。

このページでは、この中から選んでおけば間違いはないという育児記録アプリ「ぴよログ」と「ベビレポ」を比較しつつ、あなたの育児記録が継続できるような情報をまとめ上げていきます。

どの育児記録アプリを使ったらいいのか悩んだら

まずは、「選ぶのが面倒だからチャチャっと決めたい」という方に、最低限の情報で育児記録アプリを選べるように情報をまとめていきます。

最低限、育児記録アプリに必要な機能

まずは、育児記録アプリってどんな機能があればいいの?という話を。

色々機能があれば便利だけど、基本的には必要最低限の機能さえあれば事足ります。

- 夫婦共有機能

- 母乳・ミルクのログ

- 母乳・ミルクのタイマー

- 体重の記録

- トイレ・オムツ交換のログ

- トイレ誘導タイマー

私のように「時間感覚が弱い」方の場合は、タイマーと連動して記録もして、さらにリマインドしてくれると助かります。タイマーかけることを忘れるレベルのそそっかしさなので。

夫婦でデータを共有する機能は必須

基本的には、夫婦で利用するのはこれからの時代ではマスト。データが2人以上で利用できるような連携機能は必須です。

逆に言えば、夫婦で利用するアプリになるので、パートナーとどのアプリにするかは事前に決めておかないとすれ違いになってしまう、ということにもなります。

最低限「摂取量」と「排出量」をケアする

あとは、育児において必要なデータってなんだ、という話になります。

医療関係で働いていた経験からすると、絶対に必要なのは哺乳量の把握になります。哺乳量は「哺乳時間orミルク量」に加えて、体重の変化が重要になります。

さらに、生理機能の記録としてはトイレ関連も重要。体に入った水分量と、合わせて出て行った水分量が大事になります。

子供はおしっこも大事だけど、排便も詰まりやすいのでその点のケアも大事。特に、排便に関しては情報の共有をしていないと「あれ、最後のうんちはいつだったかな」ということになりやすい情報。

夫婦交代でやっていると気付かぬうちに数日排便がなくてお腹パンパン、なんてことになりかねないので、これは記録しておきたい情報だと思います。

赤ちゃんの様子を医者に伝える準備

ちなみに、赤ちゃんの場合は、大人のように「体調不良があればとりあえず採血」という対応で体の調子を調べるのが難しいので、ご両親からの問診がとても大事な情報になります。

逆に言えば、受診の際には割と細かく聞かれたりもするし、親側からも積極的に気になった情報を発信しないと重大な見逃しを起こしてしまう可能性があります。

私は医療職でありながら、ドクターとの会話が苦手なので、何か聞かれると固まってしまうので、アプリに記録してあると安心します。

客観的なデータは少しでも記録しておいた方がよく、場合によっては育児レコードアプリをそのまま医師に見てもらった方がいい場面もあります。つまり、記録って大事っていうことです。

あったら便利くらいの機能

必須というわけではないけれど、こんな機能があったら便利なので、選ぶ際の参考にしてほしい機能です。

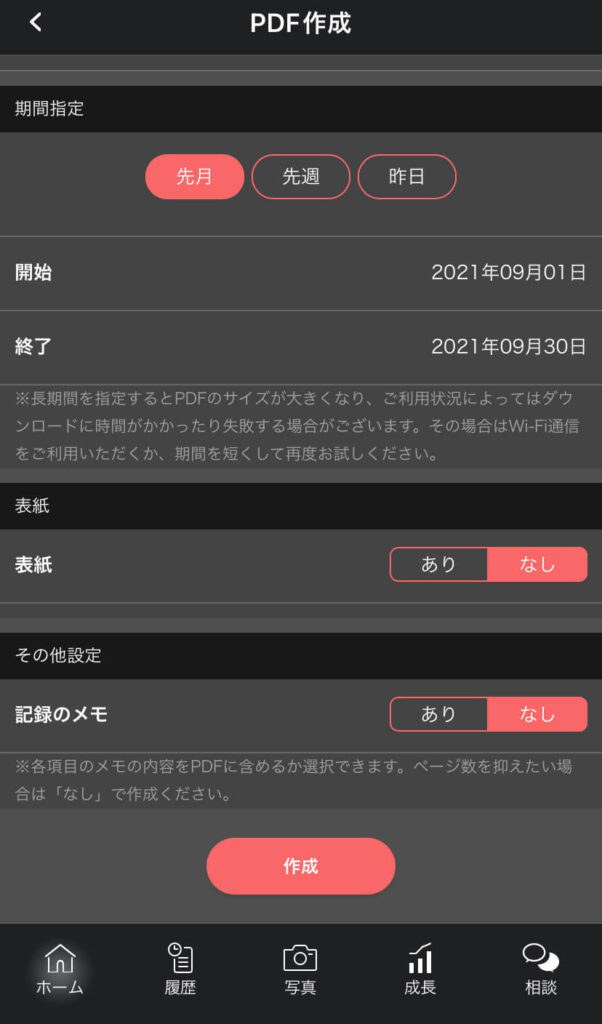

- PDF化

- 成長のグラフ化

- スマートアシスタントとの連携

- 画像記録

写真に関しては別のフォトアプリでもいい

例えば、医療機関に受診する際に、気になることは写真に残しておくと診察がスムーズになります。特に皮膚病編で出たり消えたりする発疹などは撮影しておきたいところです。

ただ、これは無理に育児記録アプリと連動することはないので、あればいいな、くらいにはなります。アプリによっては撮影枚数に制限がある場合があるので、必要枚数が記録できないと面倒なので。

あと、子供の写真は後々データとしてストレージ(記憶量)を圧迫するものなので、最初から家族で共有しやすいフォトストレージ機能のついたサービスのアプリで保管しておくのがいいと思います。

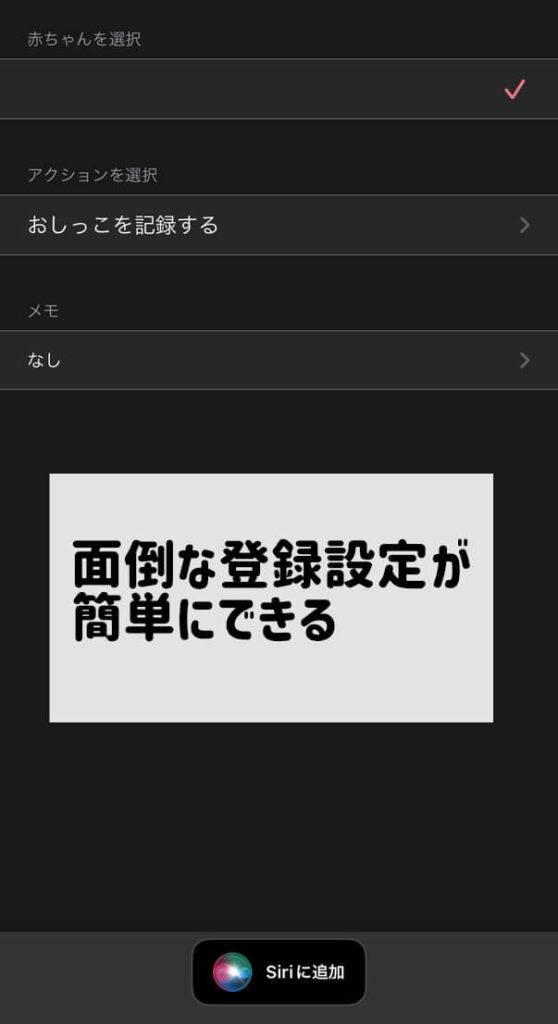

AIアシスタントでの記録は便利だが使いこなせない

個人的にはすごく便利だなと思うのが、ぴよログの「AIアシスタントで記録」できる機能なのですが、我が家にHomePodがあっても音声で頼むのって「やり方を知っている人」だけになるんですよね。だから、あっても案外使わない、という気もするのであればいいかな、くらいの機能で。

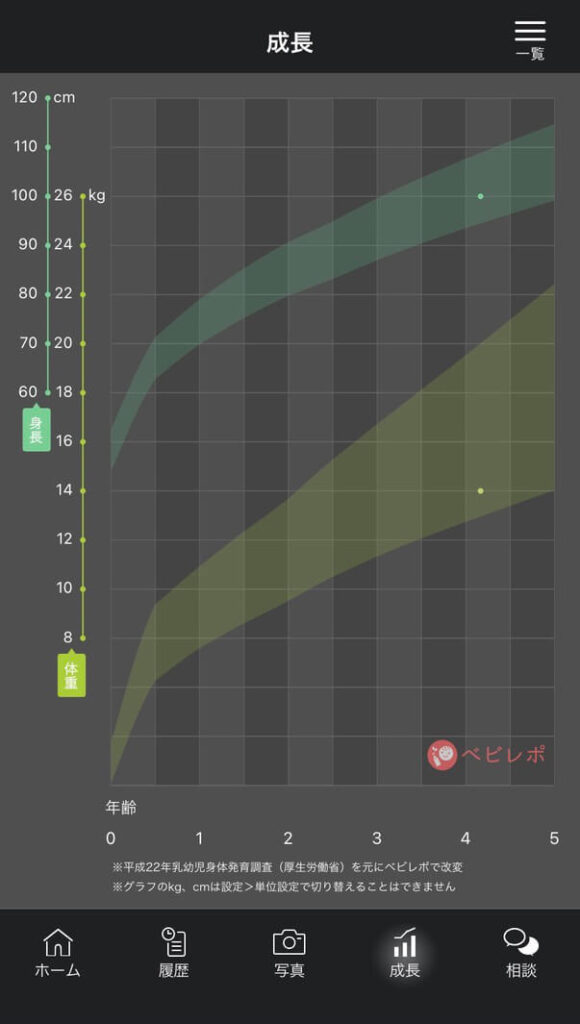

発育記録は「平均的」じゃなくても焦らない気持ちが大事

発育の記録に関しては、標準偏差を成長曲線などで比較しやすいようにグラフ化されるとわかりやすいです。ですが、必須の機能かといえばそういうわけではなく、あくまでも成長の指標のひとつであるため偏った見方にならないように注意が必要です。

栄養状態などの参考にはなるけど、子供にはそれぞれの発育もあるから、数字で一喜一憂しないことも大事、ということです。ただ、親は当然、普通じゃないと心配になりますけどね。

ベビレポとぴよログ、どっちがいいの?

これから長々と機能解説はするのですが、ぶっちゃけそんな面倒なことしなくてもダウンロードして好きな方を選んだ方が早いです。

とはいえ、一度使うと他のものに変えづらい記録アプリだからこそ失敗したくはないと思うので、2つに厳選した上で、さらに使いやすさを選びやすいように特徴を簡単に説明していこうと思います。

ベビレポの特徴

- 共有できる人数が6人と多め

- 記録までのアクセスのしやすさは抜群

- 育児の悩みが相談できる掲示板がある(デメリットでもある)

とにかく記録のしやすさが一番いいですね。

ぴよログの特徴

- スマートウォッチやAIアシスタントに対応

- プレミアムプランもある豊富なデザイン

- 予防接種や陣痛タイマーなどのアプリも登場

私が使っていたころよりも、デザインが選べるようになっていて、シンプルデザインで使いやすくなっていました!

ベビレポ・ぴよログ比較表

| 機能 | ベビレポ | ぴよログ |

| 共有 | 最大6人 | ○(上限なし) |

| 授乳計測 | 母乳・ミルク | 母乳(左右対応) |

| 記録方法 | アイコンタップ | アイコンタップ |

| 成長曲線 | グラフ表示 | 複数表示も可能 |

| 修正月齢 | × | ○ |

| お世話通知 | トイレ・授乳 | 授乳のみ |

| 育児履歴 | ○ | ○ |

| まとめグラフ | ○ | ○ |

| AIアシスタント | × | ○ |

| PDF化 | ○(表紙選択可) | ○(製本サービスと連携も) |

2021年10月現在の情報です。詳細はそれぞれの公式HPか、アプリをダウンロードしてご確認ください。

どっちをダウンロードしたらいい?

個人的には、ぴよログは高機能なのでうまく使いこなせない方も多いと思いますが、大体のことはできるので「使っているうちに慣れる」という方はぴよログがいいかな、と思います。

一方で、「とりあえずしっかり記録だけできれば」という場合には、ベビレポの方がシンプルで記録のしやすさの点ではいいと思います。機能が少ないわけではなくて、必要十分なものはあるので、本当にどちらを使っても損はしないと思います。

ぴよログ

ベビレポ

育児記録アプリで知っておきたいこと

すでに大まかな部分では解説しましたが、いまいち「どうして育児記録アプリなんて使う必要があるんだろう」と考えていたり、「結局、自分にはどんなアプリがあればいいんだろう」と感じた方もいらっしゃるかと思いますので、ここから少し丁寧に解説していきます。

そもそも、育児記録ってつけるべきなの?

まず、「なんで育児記録をつける必要があるのか」について説明していきます。

ケア交代のための引き継ぎ情報を簡略・確実にする

夫婦で育児をするにあたり、どうしても煩雑になりがちなのが「情報の引き継ぎ」です。私は看護師だったので患者の情報を次の勤務者に申し送ることでケアの継続性を担保していくわけなんですが、夫婦だとこの引き継ぎが割となあなあになってしまいます。

ただ、突然子供が熱を出したりしたときに、引き継ぎ直後だと「あれ、これなんで泣いているの? 最終排便いつ?」だったり、嘔吐の原因が飲ませすぎただけなのか病的なものなのか、情報がないと混乱してしまいます。

病児ではないのでそんなに厳密に申し送ることはないのですが、本当に、体調不良は突然にやってくるので、親も慌ててしまうのです。

受診の時の情報提供

引き継ぎにもつながることですが、育児記録をつけるのは基本的には「子供の安全を守るため」というのが最優先の課題だと思っています。親は医療のプロではありませんから、日常的な「違和感」から受診行動につながるのですが、この違和感の言語化ってのは案外に難しいものです。

もちろん、プロの小児科医もそれは承知の上なので、間違ってもいいからとにかく「どこが変」というのは伝えてもらいたいんですけど、親は親で「余計なことを言ってはいけないのではないか」と思って言えなかったりする場合もあります。

この際に、違和感の言語化の手助けとなるのが、育児記録だと思います。

例えば、普通の子なら違和感のない排便感覚でも、その子にとっては便秘となって腹痛の原因となって泣いているのかもしれません。

表面的には「よく眠れていないだけ」でも、普段はしっかりと眠ることができている子が夜中に何度も目が覚めるようであれば別の要因があって眠れなかったのかもしれません。

いつもと違う、はいつも一緒にいる保護者の感覚でしかわからないものがあります。これが言葉だけだと「いつもはしっかり寝るのに、昨日だけ寝なかったんです」だと、そういう日もありますよ、となりますが、実際にデータで見た時に、別の要因で気づけるものがあって検査をしたら感染症があった、なんてこともあるかもしれません。

親は気になるエピソードだけに焦点を当てて考えてしまいますが、医療者は関連エピソードも知りたいので、一緒に育児記録を見ながら問診することで気づけることもあるんです。

思い出・振り返りのため

これはモチベーション側の要因でもあるのですが、やっぱり、子供の記録ってつけておくと振り返りの時に楽しいんですよね。

育児中は常に必死だから、もう2度とこんなツライ思いはしたくないくらいの気持ちがあったりするんですけど、育児記録は見ているだけでも「あー、必死で頑張ってきたんだな」って証明にもなるし、育児も含めてしっかりと向き合ってきた自分の自信にもつながるんですよね。

思い出という点では、PDF化して紙に残しておけるのが一番ですが、このグラフの変遷だけを見るだけで、親の、あるいは子供にとってもかけがえのない時間を過ごしていたことがわかるものになっています。

子供が初めて40度の熱を出したってだけのグラフでも、そこにはちゃんと思い出も残っているわけで、コンビニに冷えピタ買いにいったなー、とか、何なら飲めるかわからんからとりあえず全種類のジュースを買ってみて冷蔵庫パンパンにした、とか、多少美化されたりするけど、鮮明に覚えているもんですよね。

育児記録を継続するために大事なポイント

ついでに、育児記録って9割が1歳までで挫折するという統計もあるようなのですが、どうやったら育児記録が続けられるのかについても少しだけ書いていきたいと思います。

どうして育児記録って挫折するの?

今回は、ケアのための育児記録を想定しているので、私としては電子カルテで言うところの「経過記録・温度板」くらいの精度で考えていて、バイタルサイン(体の調子を表すポイント)がみやすく整理されているくらいでいいと思っています。

つまり、いつトイレしたか、どれくらいミルク飲んだか、という記録が取れればいい、と考えています。

ケアしながら記録も、は難しい

まず、このケア記録の入力が滞るのは、単純に入力すべき時にはケア者はケアに従事しているということが原因だと思います。つまり、オムツを変えているときに排便の記録はしづらいし、オムツを変えたからゆっくり記録ができるかといえばそういうわけではないのが育児。

今は大きめの病院なら看護師はPDA(入力ができる端末)やスマホなんかでケアをしたその場で記録ができるようになっていますが、それでも入力が疎かになりがちです。我が子のケアでも、すぐそばにスマホがあるからといってすぐに記録ができるわけでもありません。

ここに、記録をする時には少しでも工程を簡略化して「さっと入力できる」ことが記録を続けるポイントであるということがわかります。

スマホも操作しないのがベスト

さらに、スマホを操作せずに、スマートスピーカーで「ミルクを〇〇ml飲んだ」というだけで記録してくれれば、そちらの方がいいですよね。

つまり、スマホすら持たずに入力できるのが一番記録としては望ましい形だと言えます。

そのうち、家庭内のケアカメラが自動で何のケアをしているか識別したり、体温測ったら自動で記録して、トイレに座ったら体重計と連動しつつ、さらにはおしっこやうんちの成分までわかって記録される、なんて時代が来そうですね。というか、実はその技術はすでに開発されているんですけどね。

とにかく、記録のためには実は記録を意識しないでできるくらいが丁度良く、その場合には根気よりも簡易さを利用したアプリの方が記録が続けやすい、という話でした。

育児日記は続かない

一方で、まめな方は「日記」もつけたいと思うところだと思います。

日々の子供の成長を言葉で記録していきたい。ですが、前述の通り、基本的に育児中は記録を取る時間がありません。まして、子供の日々の詳細な記録を言語化して書き留める時間は確保したくてもなかなかできるものではない。

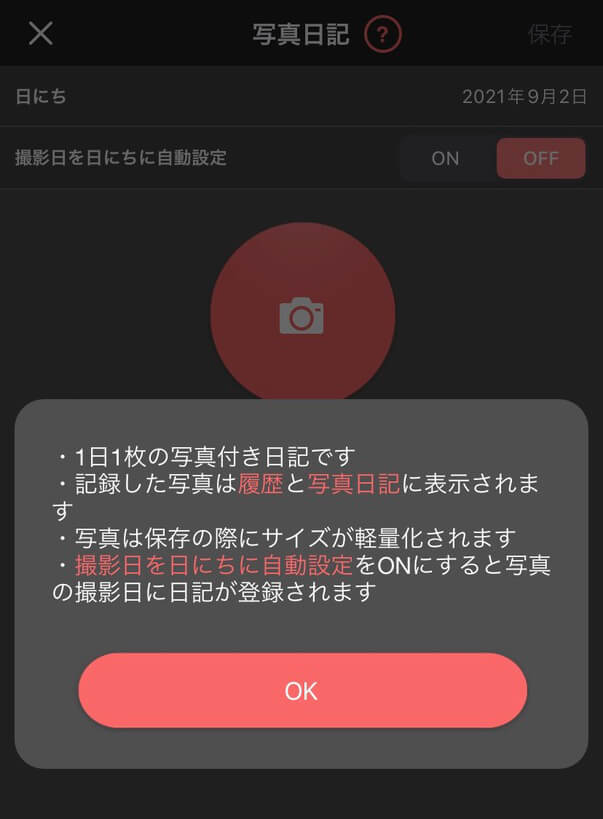

写真日記でもいい

この辺りは、毎日の写真などで代用していくのがいいのかな、と思います。

この記録を「育児記録アプリ」にまとめるべきか、別途「日記アプリ」を用意して記録するかは悩ましいところですが、育児記録アプリの中には「毎日の写真」を記録する機能があったりもするので、自分が残しておきたい記憶がどんなものなのかを考えて、アプリを選ぶ参考にしていければいいのかな、と思います。

継続のためのポイント

- なるべく簡単な記録方法

- 記録までアクセスしやすいアプリ

- アプリの立ち上がりも早い

- 片手で操作できる

- 音声入力もできる

- 画像も添付できる

ちなみに、今回紹介しているベビレポもぴよログも、基本的には望ましい形の記録方法になっているのでお勧めしています。

もちろん、それぞれのアプリが得意な部分が違うので、できれば1週間ずつ試用してみて使いやすい方を決めてからアプリを使い続けるのが一番だと思いますが、好みのデザインもあると思うので、どちらか好きな方が選べればいいと思います。

アプリによっては、月齢に合わせてコメントがもらえたり、育児情報も閲覧できるものもあるのですが、個人的には記録は記録にして、少しでもアプリの負荷を軽くしているものの方が好ましいと思っています。

育児情報に関しては、別に「育児情報アプリ」を選んで利用するのがいいかな、と思います。なるべく情報としては医療者が監修しているものが望ましいのですが、掲示板などはどうしても「経験」だけに頼った情報が多く、しかも「できない人に共感しない」人も多いので、結構、傷つきます。

育児記録って何をしたらいいの?

アプリに必要な機能を選ぶ上で、根本的に「何を記録すべきか」ということについても把握しておきたいところです。

記録すべきことリスト

- 母乳(左右)と哺乳時間

- ミルクの哺乳量

- 搾乳

- おむつ交換

- トイレ

- 睡眠時間

- 食事量(離乳食)

- 体重(身長)

- 体温

- 予防接種

- 内服記録

内服に関しては、子供のお薬手帳があればいいのですが、子供が嘔吐した時に「いつ飲んだか」は記録しておくと便利と言えば便利です。大体は食後なので飲み忘れてなければ食事の記録と合わせればいいのですが、飲み直しにするかスキップにするかは結構悩ましい問題なので。

あとは、これらは月齢や年齢によって不要な項目があるので、記録の際には「表示する項目をカスタマイズできる」とアクセスしやすくなります。

育児記録と日記って違うの?

先ほども少し触れたので、簡単にまとめておきます。

- 育児記録の中に「日記」という要素が含まれる

- 日記は毎日つけることで満足度は高まるが絶対でもない

- 記録は毎日とっておき、普通と異常(違和感)の違いを浮き彫りにする

- 日記は感情面の記録であり、ケアでもある

- 育児記録アプリに、メモ程度に日記を書いていってもいい

手書きノートとアプリ、どっちがいい?

これは、アプリであるべきか、紙のノートにすべきか、という話です。

手書きの特徴

- モノとして残しやすい

- ノートとペンさえあればできる

- 書くのは面倒

- こだわり始めるとキリがない

- スクラップブックのように様々な媒体の記録を複合しやすい

- 赤ちゃんのそばに置いておけば、ケア者がいつでも記録を参照できる

アプリの特徴

- 記録が簡単にできる

- スマホさえあればできる

- フォーマットが決まっている

- 共有機能がなければ「そのアプリ」がその場にないと記録が共有できない

- 入力したデータがグラフ化しやすい

- 無料でできることが多い

兼用するのもあり

私は全くノートは作りませんでしたが、一冊くらい子供の近くに置いておけば、ちょっとしたメモに使ったり、気づいたことをさっと書いたりすることができます。そして、大事だなと思ったことは写真にとってアプリで共有することもできます。

何やかんや、世代としてはまだまだ「さっとノートテイキングする」方が心理的な障壁が少なくてすぐにできる。電話のメモ取りもなんだかんだ紙ですしね。

逆に、アプリのPDF化機能を使って、一ヶ月ごとに出力して、子供用の日記などに挟んで行ってもいいわけです。使いやすい方を、使いやすいように活用していくアイデアが大事なのかな、と思います。

ベビレポを選ぶべき理由

まずは、とにかく記録のしやすさを追求するならベビレポのご紹介です。

ベビレポとは

ベビレポは株式会社パーミッションが開発したアプリです。

パーミッションは従業員約9名の会社で、ウェブサイトの企画・制作・運営などを行い、広告代理業などもしています。

赤ちゃん用のアプリとしては、ベビレポの他にも赤ちゃんが泣き止む音が出る「ベビオト」というアプリもリリースしています。

ベビレポの主な機能

ベビレポの詳細な機能解説になります。面倒だったら読み飛ばしてください。

記録に関すること

ベビレポの記録に関する情報です。アイコンも大きくて、入力もシンプルです。

育児記録

育児記録も、余計な項目はなく、片手で簡単に記録できるようになっています。

項目の非表示機能

項目は不要なものは表示しない方が見やすくなります。使うものを優先的に上位表示しておくと、すぐに見つけることができます。

成長記録の確認

ベーシックな感じの成長曲線です。

家族共有

最大6人(本人+5人)まで登録可能な共有機能があります。

昨今では、二世帯住宅での需要も考えて、家族みんながケアできる状態が一番望ましいと思います。赤ちゃんのそばにタブレットや不要になったスマホなどを置いておいてもいいですね。

便利機能

ベビレポをお勧めしたくなる便利機能についてご紹介します。

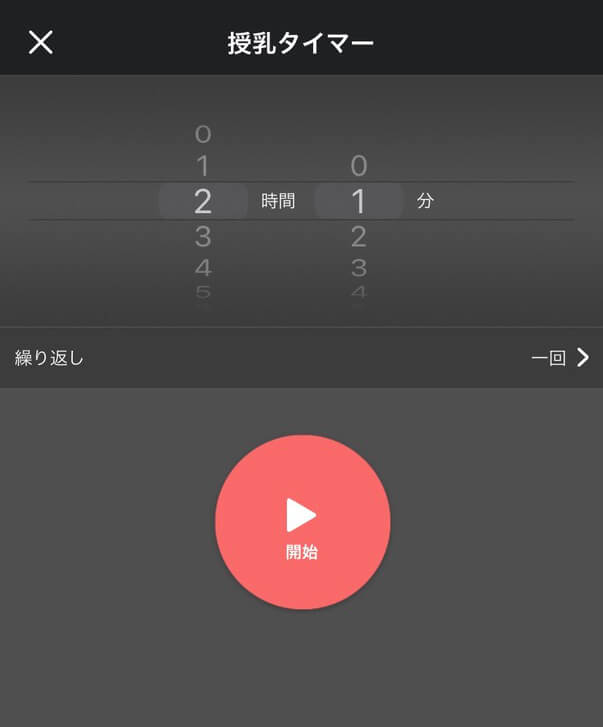

授乳タイマー

今日の写真登録

1日一枚だけ写真の登録が可能になっています。一枚は少ないような気もしますが、だからこそ厳選した一枚を並べていく楽しみがあると思います。

お悩み相談

個人的には育児記録アプリには不要で、育児情報系のアプリの掲示板の方がいいかと思います。記録用には余計なデータのダウンロードは入れたく無いので。あと、情報にかえって惑わされるのも良くない。

PDFのダウンロード

使い分けたいポイント

ベビレポの利点はやはり、記録のしやすさだと思います。

最初に書きましたが、育児記録のアプリに関しては、「面倒臭さ」を感じたらもう継続が難しいので、「アプリがすぐに立ち上がる簡単さ」と、「記録のしやすさ」が重視されます。

ベビレポに関しては、必要になる機能は大体揃っていますが、デザインにこだわりすぎて余計な負荷がかかったりはしてないので、シンプルで使いやすいというのがまさにベビレポの最大のメリットだと思います。

ベビレポのダウンロード

ぴよログを選ぶための詳細情報

続いでは、「育児記録にあってほしい」機能は全部詰まっている上に、使いこなせないくらいに多機能と言えるぴよログについて解説していきます。

ぴよログとは

ぴよログは、榊原防犯株式会社という旧社名を持つことでもわかるとおり、防犯に関するシステムや設備を販売・レンタルなどしていた会社です。

ちなみに、社長の榊原洋平さんは、もともとは大手電気メーカーに勤めていた経歴があり、榊原防犯から社員3名でぴよログを2017年にリリースしています。

ぴよログ開発Twitter

Tweets by y_sakakiぴよログの主な機能

ぴよログの豊富すぎて把握しきれない機能です。

記録に関すること

ぴよログの記録に関する機能をまとめています。

記録の共有ができる

パートナーと記録の共有ができるのはぴよログも一緒です。基本的には共有相手の人数制限はなく、共有コードを利用したアプリであれば情報が共有されます。

ちなみに、共有しているユーザーはちゃんと表示されているので、知らない相手が勝手に共有している場合でも確認はできます。

グラフにまとまる

成長をひと目でわかりやすく確認できるのがグラフ化なわけですが、1週間ごとのまとめで哺乳状況を確認することはもちろん、成長曲線と合わせて子供の発達をグラフで表示してくれます。

AIアシスタントで記録できる

私はスマートホームも推進していたりするのですが、実はスマートスピーカーを手に入ればすぐに全てスピーカーに依頼できるわけではなくて、色々と面倒な設定があったりするわけです。

NatureRemoのようなスマートリモコンがあればほとんどの家電は簡単に動かせるようになるのですが、案外、スマホ側のSiriの設定が面倒だったりします。

ここでは細かくは解説しませんが、簡単に言えば、このSiriにコマンドを教え込んでくれるボタンのようなものがあって、これを使えば自分が音声で記録したいことが簡単にSiriで利用できるようになります。

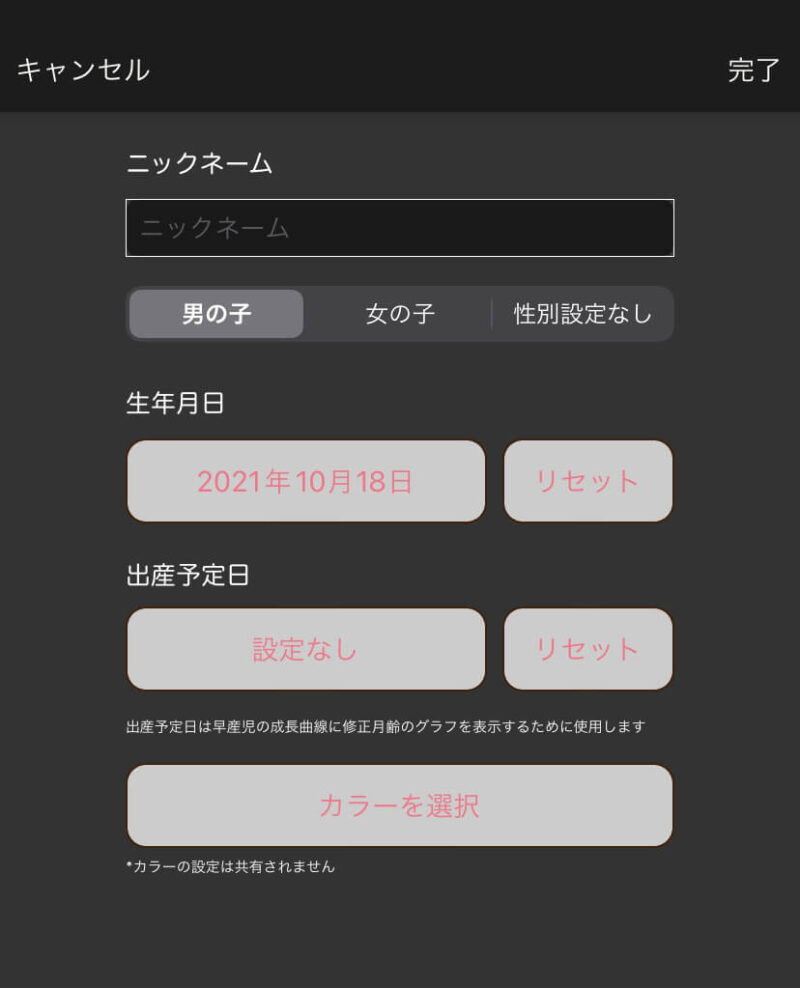

赤ちゃんの複数登録

赤ちゃんの追加登録は当然できるのですが、ちゃんと使い分けができるようにカラー選択などができるようになっています。

予防接種の記録

ぴよログ単体でも予防接種の記録ができるのですが、姉妹アプリである「ぴよログ予防接種」と連携することで、ワクチン接種の目安時期やスケジュールの共有も簡単にできます。

便利な機能

ここからは、記録以外にもできますよ、という便利機能をまとめていきます。

授乳時間お知らせ

授乳タイマーをセットすることで、授乳時間を通知することもできます。

片手で簡単に操作できる授乳タイマーもぴよログの魅力のひとつですが、アラームの設定から時間もワンタッチで登録できるように工夫されています。

PDFで電子書籍化

PDFでは、ぴよログで記録したものをA4用紙やA5用紙に出力することができます。普通はここまでのことは記録アプリには実装しないのですが、ぴよログは開発のこだわりなのか、できそうなことは大体実装するチャレンジ精神がありますね。

記録・日記の検索

検索も簡単にできます。用途としては、日記などつけている場合には振り返りとしても使えますし、

修正月齢対応

修正月齢は、出産予定日よりも早く生まれた場合に、本来の出生月齢と比較するとズレが生じるため、発育の基準を読みやすくするように誕生日ではなく出産予定日で比較する際に用います。

カスタム項目

ぴよログは入力できる項目が多いのですが、むしろ多すぎるので普段の入力では邪魔になる項目が結構あります。これらの項目を非表示にしたり、順番を入れ替えて使いやすいようにカスタマイズできます。

Dark Mode対応

ダークモード、案外重要で、赤ちゃんが夜中に起きた時にスマホで記録したい時に、赤ちゃんに強い光を当てないようにダークモードで光量を落とすことができます。

デザインの設定

昔書いた記事では、デフォルトの可愛いアイコンに、バックグラウンドもゴリゴリの可愛いデザインだったので「男性にはお勧めしない」と使用を敬遠していたのですが、今はシンプルアイコンも搭載して、プレミアム専用のかっこかわいいアイコンまで利用できるようになっています。

赤ちゃんっぽさが出過ぎると、いかにもイクメンやってますみたいな感じが出るから嫌だったんだよね。まだ若くてツッパってただけなんだろうけど。

他のアプリとの使い分けポイント

ぴよログは、今回紹介したのはほんの一部ですよ、というくらいに機能が豊富なので、正直なところ使いこなせるかどうか自信がなくなる方も出てくると思います。

もちろん、使い勝手としては他のアプリと同じようなレベルまで機能を絞って利用もできるので、普段使いで特に気にすることも無いっちゃ無いのですが、スマホの操作に苦手意識のある方は「もっとシンプルなやつでいいや」と感じるかもしれません。

ただ、私のようにスマホ大好き、ガジェット大好きという輩からすると、「AppleWatchとも連携? Siriで記録までできる?」なんて情報だけで興奮できるので、長くぴよログを使いたいな、と感じる部分もあります。

あくまでも、使用するのは夫婦二人なので、二人で使いやすいアプリがベストだと思います。ただ、スマホを使わずにAlexaやSiriで入力できるのは本当に便利ですし、便利ゆえにSiriがイマイチ言うことを聞いてくれない時には腹も立ちます。

ぴよログのダウンロード

その他の育児アプリのおすすめ

では、最後に「いいや、ぴよログもベビレポも性に合わん」という方に、お勧めというよりは他にこんなアプリもあるよ、という情報だけ残しておきます。

育児記録アプリのおすすめ

同じような育児記録系のアプリです。散々紹介したのでもうぴよログかベビレポでいいじゃん、という気もしますが、納得いくまで選びたい気持ちもわかります。存分に選びましょう。

パパっと育児@赤ちゃん手帳

- 写真つきの日記が書ける

- アイコンを選ぶだけという手軽さ

- 相談窓口の検索も

シンプル日記

- 本当にシンプルな日記

- 育児記録と日記を分けたいときに

- 写真も一緒に記録できる

授乳ノート

- 見やすいグラフ表示が可能

- 授乳タイマーあり

育児ノート

- シンプル系の高機能育児記録アプリ

- 海外の育児系アプリの大手

- 日本の感覚だと戸惑う入力はあるかも

ママにお勧め

ママにお勧めの育児アプリはこちらにまとめています。

パパにお勧め

パパにお勧めの育児アプリはこちらにまとめてあります。

家族でお金の情報も共有する

これはただの宣伝ですが、私のサイトで人気のある「家計簿アプリ」についての解説をしている記事がよく読まれています。

MoneyForward ME

マネーフォワードの記事はこちら。

Zaim

Zaimの記事はこちら。

OshidOri

結局、育児記録にはどのアプリを使えばいいの?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事は1万文字を超えましたが、もし最後まで読み通すことができた方がいらっしゃればシンプルに嬉しいですし、それ以上にその忍耐に感服です。きっと育児にもつらい場面はあると思いますが、この記事を全部読める力があればなんだって乗り越えられるはずです。

せめてもの報いに、散々長々と書いたこのページの要約を書いておきますので、頭の整理やダウンロードにご活用いただければ幸いです。

ベビレポ、ぴよログ、どっちにする?

- シンプルな記録を目指すならベビレポ

- 機能で後悔したくないならぴよログ

- 一番いいのは、どちらも少しずつ使ってみること

好き嫌いは誰にでもあるので、実際に使ってみて「使いやすいな」という方が正解ですよ。どちらも無料ですし。

コメント

「dark dark mode mode」に関する最新情報です。

Wikipediaのモバイルウェブサイトがついにダークモードを導入しました。2024年にダークモードが利用可能となり、設定方法も紹介されています。これにより、ユーザーはモバイルでの閲覧を快適にすることができます。

https://techcrunch.com/2024/07/12/wikipedias-mobile-website-finally-gets-a-dark-mode-heres-how-to-turn-it-on/

「株式 お知らせ 制限」に関する最新情報です。

パナソニック ホールディングス株式会社は、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込が完了したことをお知らせしました。詳細はPDFファイルでご確認いただけます。

https://news.panasonic.com/jp/press/jn240711-3

「カフェイン 摂取 過剰」に関する最新情報です。

カフェインを含む飲料(コーヒー、紅茶、せん茶、エナジードリンク)は適量であれば問題ないが、過剰摂取は健康に悪影響を及ぼす可能性がある。特に子ども、妊婦、授乳中の人、カフェインに敏感な人は注意が必要。1日の許容摂取量を超えると、めまいや不眠症などの症状が現れる可能性がある。エナジードリンクなどには最大300ミリグラムのカフェインが含まれることもあり、過剰摂取につながる。妊婦が過剰摂取すると自然流産や低体重児のリスクがあるとの報告もある。また、エナジードリンクとアルコールを混ぜることは健康への悪影響が懸念される。消費者はカフェイン含有量を確認し、過剰摂取を避けるよう注意が呼びかけられている。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6684ac95e4b0e3bf9771aa20

「picture mode picture mode」に関する最新情報です。

YouTubeは、YouTube Premiumユーザー向けにスマートダウンロードやショート動画のピクチャー・イン・ピクチャー・モードなど、いくつかの新機能を追加しています。これにより、動画のナビゲーションを容易にする「Jump Ahead」機能の広範な展開も行われます。これまで長尺の動画に対してバックグラウンド再生やピクチャー・イン・ピクチャー・モードを提供していたYouTubeは、これをショート動画にも拡張し、まずはAndroidユーザーを対象に展開します。

https://techcrunch.com/2024/06/27/youtube-premium-upgrade-adds-smart-downloads-and-picture-in-picture-mode-for-shorts/

「手書き note ok」に関する最新情報です。

手書きメモを簡単にデジタル化できるスマート文具「T-Note2」が登場。ツバメノートとのコラボ製品で、手書きをアプリに保存可能。使い方も簡単で、専用ペンでノートに書くだけでデータ化される。書き味はそのままに、データはデジタル管理できるため、保存性や検索性が向上する。

https://www.lifehacker.jp/article/2405-costorypo-tnote2-end-1836004291/

「株式 お知らせ 制限」に関する最新情報です。

パナソニック ホールディングス株式会社が「譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」を発表しました。詳細はPDFファイルでご確認いただけます。

https://news.panasonic.com/jp/press/jn240624-1

「冷え 対応 ダウンロード」に関する最新情報です。

サンデン・リテールシステム株式会社が展開する食品冷凍自動販売機「ど冷えもん」のシリーズに対応したスマートフォン対応検索アプリ「ど冷えもんGO」のダウンロード数が5万8000件に到達した。このアプリは、消費者に「ど冷えもん」を探す楽しみを提供し、新機能も加えられている。利用者からは、「便利で見つけやすい」「生活の利便性向上に役立つ」「自販機巡りを楽しんでいる」といった声が寄せられている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000043308.html

「ウォッチ 検索 行動」に関する最新情報です。

この記事では、スマートウォッチに興味を持つ人々の特徴について分析されています。特にApple Watchに関心が高いことが明らかになっており、Apple Watchの検索者はiPhoneにも関心を持っている傾向があることが示されています。さらに、Apple WatchとiPhoneの検索者の年代や世帯年収などの特徴も分析されています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiLGh0dHBzOi8vbWFuYW1pbmEudmFsdWVzY2NnLmNvbS9hcnRpY2xlcy8zMzg00gEA?oc=5

「楽天 書籍 受賞」に関する最新情報です。

楽天Kobo電子書籍Award 2024の受賞作品が発表された。コミック部門では『忘却バッテリー』が大賞を受賞し、他にも異世界コミック大賞やBLコミック大賞などが授与された。受賞作品は出版社や取次会社の担当者と選考委員によって選出され、エントリー数は1194作品であった。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3LmZ1a3Vpc2hpbWJ1bi5jby5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzIwMzY1OTbSAQA?oc=5

「ウォッチ デザイン こだわり」に関する最新情報です。

腕時計だからこそデザインにこだわりたい人向けに、見た目で選ぶスマートウォッチ5選を紹介する記事があります。その中で、カシオ計算機の「G-SQUAD DW-H5600」が取り上げられており、スマートウォッチらしくないデザインでありながら心拍計測やスマートフォンとの連携機能を備えていることが特徴として述べられています。記事では、デザインにこだわったスマートウォッチの魅力が紹介されています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2RzcHJlc3MuanAvY29sdW1ucy81OTk5NTkv0gEA?oc=5

「書籍 google ai」に関する最新情報です。

GoogleブックスにはAIが生成した低品質の書籍が多く存在しており、海外メディアの報道によると、特定のキーワードで検索するとAI生成の書籍が多数表示されると指摘されている。これらの書籍はChatGPTや機械学習、AIなどのテーマに関するものが多く、人間が執筆した書籍と混在している。実際に検索すると2万3800件以上のAI生成書籍が表示され、その中には古い情報や現在の状況と異なる内容が含まれている例もある。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiRmh0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8zLzcvNDhfN19yXzIwMjQwNDA1XzE3MTIyODIwNDI2MzE0NjHSAQA?oc=5

「発売 シルバニアファミリー 赤ちゃん」に関する最新情報です。

渋谷PARCOで開催される『シルバニアファミリー』ポップアップストアでは、赤ちゃんコレクションが豊富で、限定くじや先行発売アイテムが人気です。1985年から愛され続けるシリーズで、今回は赤ちゃんコレクションが特に注目されています。さまざまなアイテムが揃い、ファンにとっては見逃せない内容となっています。また、オリジナルキーチャームやミネラルウォーターなども販売され、楽しいショッピング体験ができます。若年層からの支持も高く、オンラインショップでも新製品が予定されています。特に注目の先行発売アイテムには、魅力的なコーディネートやキュートな家具がセットになっており、ファンにとっては imperdible(見逃せない)イベントとなっています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiI2h0dHBzOi8vZ2V0bmV3cy5qcC9hcmNoaXZlcy8zNTE4NzE10gEA?oc=5

「摂取 紅麹 中止」に関する最新情報です。

小林製薬の「紅麹」を含むサプリメント摂取による健康被害が発生し、消費者庁が使用中止を呼びかけている。摂取後に腎疾患などの症状が出たり、死亡例も報告されている。消費者庁は摂取時の注意点として、摂取目安量や方法、注意事項をよく確認するよう呼びかけている。体調に異変を感じた場合は速やかに摂取を中止し、医師に相談することが重要とされている。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6604fc54e4b090bf41ba4754

「今日 alexa alexa 活用」に関する最新情報です。

「Echo Show 5」はディスプレイ付きのAlexaデバイスであり、その人気の理由や活用術が紹介されている。Alexaをディスプレイと組み合わせることでさまざまな機能が拡張され、生活を便利にすることができる。

https://www.lifehacker.jp/article/2403-lht-echo-show-5/

「タブレット タブレット 問題 交代」に関する最新情報です。

徳島県の県立高校などに配備されたタブレット端末で故障が大量発生している問題に関連し、県教育長が引責辞任し、後任に小学校校長の中川斉史氏が任命された。中川氏は県教育DX加速化委員会で活動し、デジタル化を推進してきた経歴を持つ。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiOWh0dHBzOi8vbWFpbmljaGkuanAvYXJ0aWNsZXMvMjAyNDAzMTIvZGRsL2szNi8xMDAvMTcyMDAwY9IBAA?oc=5

「温度 冷蔵庫 すぎ」に関する最新情報です。

冷蔵庫の設定温度について、家電製品販売会社の公式サイトが紹介しています。冷蔵室や野菜室、チルド室などの最適温度設定や温度調節のポイントが示されており、省エネモードの活用や季節に合わせた適切な温度設定が重要であることが述べられています。適切な温度設定と使い方により、食品の効率的な冷却や節電につながるとされています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiGWh0dHBzOi8vZ3JhcGVlLmpwLzE1NjExMDTSAQA?oc=5

「表紙 99 blt」に関する最新情報です。

HKT48を卒業した田中美久が初めて「blt graph.vol.99」の表紙・巻頭に登場することが発表された。彼女の大人の魅力が凝縮されたパープルの水着姿の写真が特集されるほか、STU48の今村美月も巻末グラビアに登場する。さらに、購入者特典や限定版の情報も公開されており、2月29日に発売される「blt graph.vol.99」には田中美久の魅力が詰まった内容となっている。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002528.000006568.html

「表紙 99 blt」に関する最新情報です。

HKT48を卒業した田中美久が初めて「blt graph.vol.99」の表紙・巻頭に登場することが発表された。表紙には大人の魅力が凝縮された田中の挑発的な姿が採用されており、彼女の魅力をストレートに表現した写真が収録される。さらに、今村美月が巻末グラビアに登場し、購入者特典や限定版の情報も公開されている。商品の詳細や予約情報は東京ニュース通信社のウェブサイトで確認できる。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002528.000006568.html

「line ai ai アシスタント」に関する最新情報です。

LINEヤフーが提供する「LINE AIアシスタント」は、月額制のサービスで、LINEのトークルーム内でAIに質問や相談ができる。無料プランと有料プラン(月額980円)があり、有料プランでは様々な機能を制限なく利用可能。

https://japan.cnet.com/article/35215634/

「表紙 99 blt」に関する最新情報です。

HKT48を卒業した田中美久が初めて「blt graph.vol.99」の表紙・巻頭に登場することが発表された。表紙はパープルの水着を着た田中が挑発的なまなざしを向けるカットで、彼女の大人の魅力が凝縮されている。さらに、今村美月が巻末グラビアに登場し、写真集では収まりきらなかったアザーカットも収録される。商品は2月29日に発売され、特典や限定版も販売される。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002528.000006568.html

「line ai ai アシスタント」に関する最新情報です。

LINEヤフーが提供する「LINE AIアシスタント」は、専用ページからLINE公式アカウントを友だち追加することで、トークルーム内でAIに質問や相談ができる月額制のサービス。無料プランと月額980円の有料プランがあり、有料プランでは様々な機能を制限なく利用可能。

https://japan.cnet.com/article/35215634/

「line ai ai アシスタント」に関する最新情報です。

LINEヤフーが「LINE AIアシスタント」を提供開始。無料プランでは1日5通までAIからの返信が受け取れ、月額990円の有料プランでは使い放題。AIアシスタント専用ページからLINE公式アカウントを友だち追加し、トークルーム内で相談や質問を送るとAIが回答。有料プランではPDF文書の翻訳や要約、料理の写真からメニュー名やカロリーを推測するなど様々な使い方が可能。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2402/22/news170.html

「malaria vaccine children」に関する最新情報です。

カメルーンは、世界で初めての定期的な幼児マラリア予防接種プログラムを開始しました。このワクチンは、グラクソ・スミスクライン社によって製造され、マラリア寄生虫の感染形態であるスポロゾイトを標的としています。これにより、スポロゾイトが肝臓に侵入し増殖する前に無力化されます。このワクチンの展開は、アフリカの保健システムにかかる負担を軽減することを目指しています。また、将来的には他のマラリアワクチンの開発も期待されています。

https://www.wired.com/story/malaria-vaccine-routine-childhood-camaroon/

「日記 apple apple 日記」に関する最新情報です。

Appleの日記アプリ「ジャーナル」は、日記初心者におすすめのアプリです。このアプリは、Appleが今年のWWDC(世界開発者会議)で発表し話題となりました。ジャーナルは、日記をつけることを楽しんで使えるように、新しいアプローチを取っています。アプリの準備が整い、一般公開される予定です。また、ジャーナルはAppleのホーム画面に表示されるアプリとして利用できます。

https://www.lifehacker.jp/article/2312-apple-journal-app-review/

「日記 apple apple 日記」に関する最新情報です。

Appleの日記アプリ「ジャーナル」は、日記初心者におすすめのアプリです。今年のWWDC(世界開発者会議)で発表されたジャーナルは、新しいアプリとして話題となりました。ジャーナルは、日記をつけることを楽しんで使えるように、Appleが特別なアプローチを取っています。ユーザーはジャーナルアプリをホーム画面に表示し、簡単に日記を書くことができます。また、ジャーナルは一般公開の準備が整っており、アップデートによってさらなる機能が追加される予定です。日記初心者の方には特におすすめのアプリです。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vd3d3LmxpZmVoYWNrZXIuanAvYXJ0aWNsZS8yMzEyLWFwcGxlLWpvdXJuYWwtYXBwLXJldmlldy_SAQA?oc=5

「アプリ 表示 てつ」に関する最新情報です。

岩手県を走る三陸鉄道の「さんてつアプリ」が、利用者の利便性向上のために2つのアップデートを実施しました。1つ目のアップデートでは、列車の位置情報を路線図上に表示する機能が追加されました。これにより、利用者はリアルタイムで列車の位置や運行状況を一目で確認することができます。2つ目のアップデートでは、遅延情報に関する即時通知機能が追加されました。利用者はトップ画面や路線図画面で遅延区間の表示やプッシュ通知を受け取ることができます。ただし、列車位置表示は携帯電話の電波状況によって不安定な場合があるため、注意が必要です。今後も三陸鉄道は利用者の声に応え、利便性向上のために機能の改善を続けていく予定です。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiOmh0dHBzOi8vcHJ0aW1lcy5qcC9tYWluL2h0bWwvcmQvcC8wMDAwMDAxNzQuMDAwMDExMzU3Lmh0bWzSAQA?oc=5

「ai ai 変える apple」に関する最新情報です。

マイクロソフトの時価総額が約2兆7500億ドル(約416兆円)に達し、世界首位の座をアップルから奪取しました。マイクロソフトは人工知能(AI)技術の開発に注力し、AIが企業の勢力図を変える可能性があるとされています。AIの急速な成長に伴い、マイクロソフトは半導体やソフトウェア、ハードウェアなどの一体開発に取り組んでおり、競合他社との競争も激化しています。マイクロソフトの株価も5割上昇し、AIがもたらす新たな局面に突入しています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3Lm5pa2tlaS5jb20vYXJ0aWNsZS9ER1haUU9HTjE1OVVXMFYxMUMyM0ExMDAwMDAwL9IBAA?oc=5

「こだわり こだわり ポイント ウォッチ」に関する最新情報です。

この記事は、スマートウォッチのこだわりポイントとシーン別のおすすめモデルについて紹介しています。スマートウォッチを購入する際に求める条件や候補の検討のスタートに役立つ情報が提供されています。また、記事ではベストなモデルの選び方やおしゃれにこだわる場合のオススメモデルも紹介されています。

https://www.lifehacker.jp/article/2311-best-smartwatches/

「こだわり こだわり ポイント ウォッチ」に関する最新情報です。

この記事は、スマートウォッチの選び方についての情報を提供しています。スマートウォッチのこだわりポイントや利用シーンについて解説し、失敗しない選び方を紹介しています。また、特定のモデルについても紹介しており、バッテリーの持ち時間が長いモデルやAndroidに最適なモデル、おしゃれなデザインにこだわる方におすすめのモデル、そしてAppleファンにとってのベストモデルなどが紹介されています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiOWh0dHBzOi8vd3d3LmxpZmVoYWNrZXIuanAvYXJ0aWNsZS8yMzExLWJlc3Qtc21hcnR3YXRjaGVzL9IBAA?oc=5

「software open open source」に関する最新情報です。

タイトル: リーンチームとオープンソースコードでアプリを開発するソフトウェアの創業者に対する警告

見出し: トレンドセッターにならないでください

トピック1:

トピックのキーワード: ソフトウェア オープン オープンソース ソースコード アプリ リーン 開発

トップの段落:

エンティティ: ソフトウェア開発アプリにおいてSenior Software Solutions

キーワード: 警告 ソフトウェアの創業者 アプリ リーンチーム オープンソースコード Senior Software Solutions Managerは専門知識を活用してオープンソースのリスクを改善し、世界中の企業のアプリケーションセキュリティを向上させる

エンティティ: 現代のソフトウェア ソフトウェア開発者は車輪を再発明する必要はない。しかし、ほとんどの場合、ソフトウェアの構築において重要な要素となるオープンソースコードは、速度と効率を劇的に向上させ、アクセシビリティと便利さを提供することが証明されている。しかし、オープンソースコードにはリスクもあり、実際の報告では、オープンソースのセキュリティリスクが過去最高になっていることがわかっています。企業はコードの中身を把握しておく必要があります。

エンティティ:

https://techcrunch.com/2023/10/19/a-warning-to-software-founders-developing-apps-with-lean-teams-and-open-source-code/

「oto リリース oto オト」に関する最新情報です。

シンガーソングライターOTO(オト)が、恋愛の後悔や自惚れを「強い」サウンドで表現した新曲「Those days」を9月29日にリリースすることが発表されました。OTOは新進気鋭のアーティストであり、自身の作詞、作曲、アレンジ、歌唱、楽器演奏、レコーディング、ミックス、マスタリングなどをセルフプロデュースしています。彼の音楽は日本語と英語の両方で表現され、海外レーベルのリリース経験もあります。また、OTOは2023年の下半期には3か月連続で新曲をリリースする予定です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001108.000011969.html

「oto リリース oto オト」に関する最新情報です。

シンガーソングライターOTO(オト)が、恋愛の後悔や自惚れを「強い」サウンドで表現した新曲「Those days」を9月29日にリリースすることが発表されました。OTOは新進気鋭のアーティストであり、自身の作詞、作曲、アレンジ、歌唱、楽器演奏、レコーディング、ミックス、マスタリングなどをセルフプロデュースしています。彼の音楽は日本と海外の両方で注目を集めており、英語と日本語の歌詞を使い分けています。また、OTOは2023年の下半期には3か月連続で新曲をリリースする予定です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001108.000011969.html

「今日 くれる くれる ウォッチ」に関する最新情報です。

本記事は、運動、睡眠、ストレス管理を効果的にサポートしてくれるスマートウォッチとバンドの3つの選択肢について紹介しています。まず紹介されているのは、ストレスマネジメント機能がついた「Fitbit Sense 2」です。このウォッチは革新的な機能を詰まっており、ストレスの管理に役立ちます。次に紹介されているのは、Fitbitの力を持ち合わせた「Google Pixel Watch」です。このウォッチは睡眠サポートに最適であり、健康管理に役立ちます。最後に紹介されているのは、フィットネスバンドの王道「Xiaomi Smart Band 7」です。このバンドはコストパフォーマンスに優れており、運動や睡眠の管理に役立ちます。これらのスマートウォッチとバンドは、日常の健康管理において役立つツールとなるでしょう。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiSWh0dHBzOi8vd3d3LmxpZmVoYWNrZXIuanAvYXJ0aWNsZS8yMzA5LWxodC1zbWFydC13YXRjaC1oZWFsdGhjYXJlLW1hdG9tZS_SAQA?oc=5