当サイトでは「育児におすすめのアプリ」を紹介してきました。何だったら、じんわりと検索されて読まれている記事でした。

でも、もう自治体が母子健康手帳をデジタル化していく方針なら、面倒な予防接種スケジュール管理も、子供の発達・発育情報も、そこに統合したらいいんじゃね?

というわけで、シンプルに母子健康手帳アプリを紹介することで、世の中がもう少し簡単に育児ができるようになればいいと思います。

母子健康手帳をアプリ化する

まずは、母子健康手帳がデジタル化されることがいまいち想像つかない方のために、「こんな世の中になりますよ」的なことを解説していきます。ついでに、現在の母子健康手帳アプリのおすすめというかこんなのありますよ、みたいな情報も書いときます。

便利なアプリも利用されなければ無駄遣い

コロナの感染追跡アプリCocoaは、いまいち普及しておらず税金の無駄遣いになりそうですが、これは国民の使い方・協力の仕方も悪いので、言い換えると国民含めた自業自得の政策です。

システム自体は悪くはないんだけど、やっぱり強制力がないとこういうのは普及しないね。あるいは、餌でもつけておかないと。

COCOAの批判はこれくらいにして、何が言いたいかといえば、「せっかくいいものがあっても、普及しないと意味がない」ということ。

母子健康手帳のデジタル化を望む場合

今、母子健康手帳もデジタル化の流れがあります。

これは自治体によって取り組みが異なるのですが、もし自分の住む地域でも「母子手帳がデジタル化したらいいな」と思ったら、意見を発信することです。

デジタル化の敷居は、既に前例も多くあり、システム自体は存在するので、導入への障壁はそれほど大きくありません。

ただ、動き出さない自治体は、放っておいても何もしないので、声を出すことで、便利な母子手帳アプリが使えるようになるかもしれません。

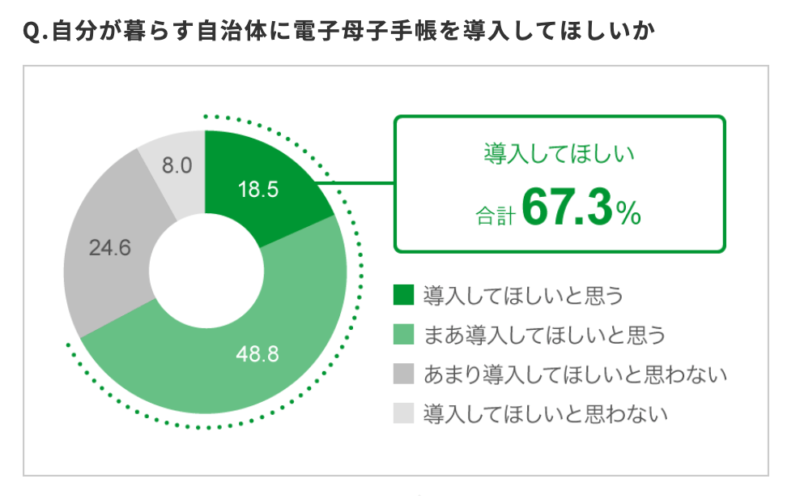

実際、デジタル化を望む声は多い

調査対象が「スマホ保持者」に限定されているので、もう少し割合の変動はありますが、日常的にスマホを利用している保護者からすると、アプリ化が希望されている、とも考えられます。

個人的には、思い出として母子手帳は手元に欲しいけどね。

母子健康手帳系アプリにはどんな種類があるか

では、まずは母子健康手帳がデジタル化した=アプリ化した事例を取り上げます。というか、有名なのは「母子モ」か「母子健康手帳アプリ」なので、この辺りを丁寧に解説します。

母子健康手帳というより、育児のための記録や情報を集めるためのアプリであれば、こちらの記事を参考にしてみてください。

自治体系ではない母子健康手帳アプリ

先に、「母子モ」や「母子健康手帳」ではない母子健康手帳にどんなものがあるのか、調べていきます。

自治体との連携は薄い(ない)けど、ダウンロードしておく必要があるかどうかなどをレビューしていきます。

母子手帳+パパ

アプリ名に強引にパパを含めてくれましたが、お気遣いありがとうございます。

でも、母子手帳は母親に交付されるものですし、一般的な概念として「母子手帳」で通用しているので、別に気を悪くしたりしませんよ。

余談ですが、父子手帳を交付する自治体も増えていますね。

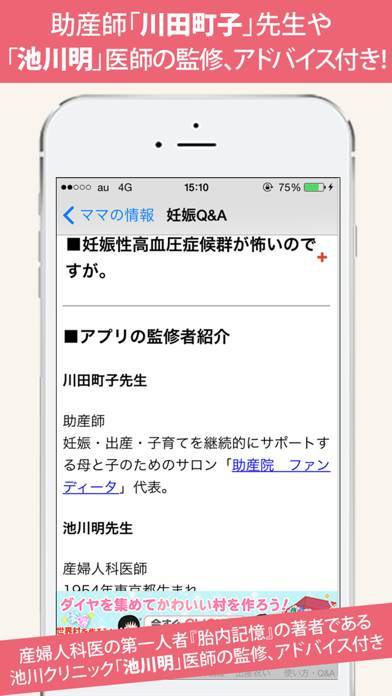

特徴としては、特定の医師・助産師が監修していること。ふわっとした「医療者監修」はあてにならないので、こちらの方が信用はできると思います。(それでも、情報源はひとつにしない方がいいとは思いますが)

ベビカム母子手帳「すこやか」

母子手帳としての機能は「母子手帳を撮影して保存」するだけなので、少し物足りない感じがします。

医学辞典がアプリの中に入っているので、困ったときには便利だと思います。ただ、医学辞典読むより、今は医療者に相談できる体制があるので、抱え込みすぎずに相談できた方がいいと思います。

月齢や時期によってアドバイスが毎日配信されるのも楽しみですね。

医療機関の受診なども、検索から予約までできるのがいいですね。

母子健康手帳 副読本

こちらは、公益財団法人である母子衛生研究会がリリースしている母子健康手帳の副読本です。

自治体から配布されている育児に関する読み物なんかはみたことがある方もいらっしゃるかと。そういったリーフレットなどを発行している団体です。

当然、怪しい団体ではないですし、怪しいアプリでもありません。ただ、配布されている冊子ですので、どうしても必要なアプリでもないです。

母子健康手帳アプリは、本当にいいのか?

強い権力を感じるアプリ

銀行口座連携関連の昨今の事情で、曰く付きとなった「dアカウント」で管理できる母子手帳アプリ。

「母子健康手帳アプリ」というネーミングが如何にも公式っぽいのが、何というか、誤解を招きかねないというか、ちょっとモヤモヤしますね。

実際に自治体が導入している実績もあるので、ある地域では実際に「公式母子手帳」なわけですね。

新潟には登録実績、ないですけどね。

NPO法人ひまわりの会というバックグラウンド

ひまわりの会という特定非営利団体がリリースしているアプリです。変に噛みつくと要所から懲らしめられるのでやめます。

ちなみに、理事会顧問は蓮舫さんで、安倍元首相もメッセージを寄せている多様性のある援助を受けている団体。何かと、問題はないかと思います。

母子モってなんだ?

母子健康手帳のアプリ化に関しては、個人的には母子モの普及の方がいいのかな、と考えています。そのため、個別に解説してサブリミナルに母子モの魅力を刷り込んでいきます。

母子モとは

母子手帳アプリ『母子モ』は、若い世代が安心して出産・子育てできる環境づくりを目指し、子どもの健やかな成長に役立つ地域に根ざしたサービスとして発展し続けます。

https://www.mti.co.jp/?page_id=22020

母子健康手帳アプリの紹介の後なので、行政を動かすには開発力もさることながら、政治力も大事なんだなと思った次第。母子モは上記のような信念のもと、母子サポートのサービスを展開しています。

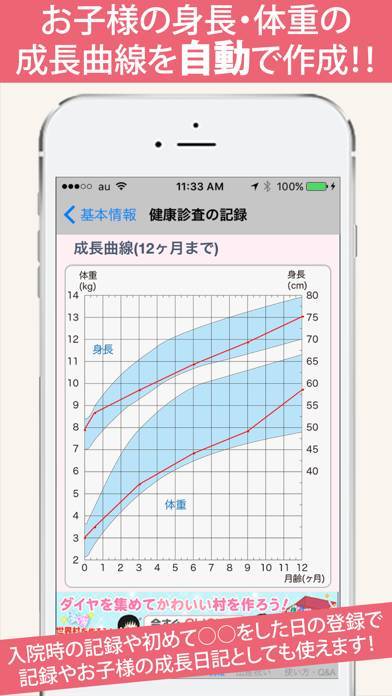

母子モで何ができるの?

- 自治体の情報を配信(プッシュ通知可能)

- アンケートも実施可能

- 予防接種スケジュールの自動スケジューリング

- 予防接種受け忘れ防止アラート機能

- 摂取可能病院の検索

- 妊娠中の体調・体重記録(自動グラフ化)

- 胎児や子どもの成長曲線・体調記録(自動グラフ化)

- 健康診断情報:妊婦や子どもの定期健診データを記録

かなり、できます。

ちなみに、比較対象として便利なのが、公式らしさが満載の「母子健康手帳アプリ」です。

母子健康手帳アプリもすごい!

- データはdアカウントで管理(むしろ、大丈夫?)

- 自治体・病院からの情報配信

- 成長に関するコラム配信

- 子育て相談によくあるQ&Aを掲載

- おすすめレシピの配信

- 日記・体調の記録

さすが競合(強豪)です。開発がDocomo(とミラボ)ですし。ミラボは、予防接種スケジューラーの第一人者ですし。

ドコモは育ログのサポートも終了して、完全に行政と連動してアプリ開発していくみたいだね。

母子モの導入実績は?

導入実績は業界屈指です。今後も増えていくものと思われます。ファーストペンギンにはなりたがらない自治体行政ですが、出遅れるのも目立つのでわっと増えていくと思います。

2015年3月より導入運用を開始!

導入済み、導入予定自治体数は約300以上!

https://www.mti.co.jp/?page_id=22020

新潟県でサンプリングすると

ちなみに、私の住む新潟県では、以下のような導入実績となっています。

前述の通り、比較対象の「母子健康手帳アプリ」に関しては、県内での導入実績はありません。でも、自治体独自で母子健康手帳をアプリ化して、情報発信などに努めているようです。

どちらかと言えば、子育て情報の配信に近い感じですね。

どうせ公にやるのだから、個人番号と連動させて、医療機関とも連携してガッツリやったらいいのに。

母子モを見て、「これはいいサービスだ」と思ったこと

言い換えれば、メリットはなんなのよ、ということです。母子健康手帳が電子化・アプリ化・データ化することのメリットはグイッと下方に記しました。

大事なのは公式情報に制限すること

私自身が、育児アプリの利用を勧める理由として「情報収集が大事」と発信してきた身なので恐縮なのですが、実際のところ、自分に関係する本当に重要な情報というのはそれほど多いわけではありません。

情弱よりも「情報錯乱」が不幸せである

今はむしろ情報過多の時代で、自分の処理能力以上の情報を受け取ってしまい、情報に振り回される(あるいは振り回す)ことで起きるトラブルの方が増えてきたように思います。

その点、公式に自治体のサポートを受けているアプリであれば、必要な情報は「とりあえず身の回りのこと」に制限することができます。発信源も自治体なので情報は正確です。

ただ予防接種を受けようと思っただけなのに、気がつくと、「予防接種しちゃいけない!」なんて情報を鵜呑みにしちゃう方も、Twitterなんかじゃよく見かけるよね。

母子手帳がスマホにある安心感

しっかりやっているパパなら問題ないのかもしれませんが、私はくそ忘れ物大王なので、どれだけ注意しても医療機関受診や検診のときに母子手帳を忘れます。絶対に、忘れます。母子手帳だけ持って、財布忘れたこともあります。

育児データは行政・医療と共有すればいい

ここまでできるかはもう少し情報収集しますが、データがクラウド上にあるので、登録期間が情報を記入してもいいわけで。市の検診などの情報は市が入力したら母子手帳保持社とデータ共有すればいいだけですし、予防接種も然り。

今は情報提供にとどまるところですが、欲を言えば、登録医療機関とカレンダー共有などしてもっとスムーズに受診・検診・予防接種の予約ができるといいですね。

予防接種スケジューラーから、必要な予防接種を確認したら、そのまま予約ボタンを押せばいいだけになればいいですよね。

地域の医療系リソースをフル活用できる

いつもみてもらっているところは、すぐに予約でいっぱいになるから、インフルエンザ予防接種が受けられない。

でも、医療機関が診察予約時間・診療可能時間、ワクチン在庫をオープンにしていれば、摂取可能な診療所・病院がすぐに見つかるようにもなる、かもしれない。

暇な病院、というと角が立ちそうですが、例えば地域のドクターが「この時間ならできますよ」とワクチン摂取を希望する方と結びつけたりできるといいのかも。医者も大学病院で政治なんかしてないで、自分で治療が必要な患者とマッチングできれば、立派な診療所を用意しなくても独立のハードルが下げられるのかもしれません。

実際、オンライン診療は、(コロナの影響もあって)普及する方向にようやく舵を切れた段階に来ました。リモートワークが可能なように、ハード面、ソフト面でも課題はほぼクリアできていると思います。

あとは、診療報酬と評価制度などを見直して、処方や在宅医療ケアなどにつなげる方法が確立してくれば、どこの地域でも安定した診察(治療とは言えない)はできるようになると思います。

この辺りをスピード感を持ってやっていくには、政治の力が不可欠だけど、デジタル庁なんかを作って本腰を入れてやっていくような気配なので、地域行政も負けじと動き始めてくれると嬉しいです。

個人認証と情報共有

少し話はそれましたが、育児の情報提供だけではなく、必要な医療情報などを共有していくことでもメリットが見出せるはず、という話をしています。

マイナンバーカードなんて個人情報を紐付けした便利なものがあるのだから、検診アンケートやらは事前に済ませてスマホで提出、検診には個人認証さえ済ませられれば、手ぶらで行っても大丈夫、になるといいな。

認証登録可能なApple Watchのようなウェアラブルデバイスや個人照明となる免許証などを持っていれば、本人であることには間違いないわけで。保険証・医療費受給者証や、病院の診察券なんかもこの世から無くなればいいと思う。

医療情報も各院の共通カルテを紐付けしておけばいいわけで。

ただ、情報の悪用にはご注意を

ウェアラブルデバイスと医療保険あたりの記事で解説したようなしていないような話ですが、医療情報は活用の幅がひろく、かつお金になりやすい情報です。健康情報をサービスとしてお金にすること自体は別にいいのですが、当人に還元されないばかりか、悪用されると問題です。

医療情報がクラウド上で紐付けされると、情報セキュリティの問題にぶつかります。医療機関が情報を握ってしまうと、結局のところ、口の軽い看護師が閲覧できる状態になってしまい、どこまでの情報を開示して、どれくらい共有して、誰が閲覧できるようにするのか、という線引きは難しそうです。

ログイン情報は履歴で残るから、不正アクセスは取り締まれるとは思います。ですが、閲覧できるとなれば、有名人のカルテを覗き見する看護師は必ずいるし、医療情報を横流しにして報酬を得る医者だって必ず出現するわけです。

長くなりましたが、スマホに母子手帳が入っているというのは、忘れ物リスクが減るという話をしたいだけなのでしたすいません。

オンライン相談サービス 「子育てDX」

『母子モ 子育てDX』は、ICTを活用し自治体の子育て事業のオンライン化を支援することで、環境の変化に合わせた新たな子育て支援の仕組みづくりや、より便利で安心・安全な子育環境の実現をサポートするサービスです。

https://www.mti.co.jp/?p=26669

まず、自治体が母子モを導入するための支援が「母子モDX」です。これを活用すると、オンライン相談サービスがどの自治体でもできるようになる、ということですね。

『母子モ』を活用した「オンライン相談サービス」は、自治体職員や助産師、保健師などと、妊産婦相談・育児相談・乳幼家庭全戸訪問・乳幼児相談・ひとり親相談などをオンラインで実施できるサービスです。

https://www.mti.co.jp/?p=26669

今はコロナで保健師の対応がかなり切迫しているので、なかなかサービス導入が踏み切れない自治体も多そうですが、こういう時こそ、オンラインで相談できる仕組みがあると助かりますね。

育児でノンストレスなんてのは無理ですし、自分の子供の問題は自分で解決しないとと気負いがちで、つまり育児って孤独なんです。どこかと繋がっておけるというのは母親にとって安心するものだと思います。

ストレスのない子育て存在しなくて、「子育て?余裕ですけど」っていう人は、きっと子育てとは違うことをしているか、子育てをしている気になっているだけか、ストレスシステムがバグっているかのどれかです。

余裕ぶっこいてたら、まじでしんどいです。仕事で子育てできない、は、実際のところ、職場に逃げ込んでるだけですよまじで。

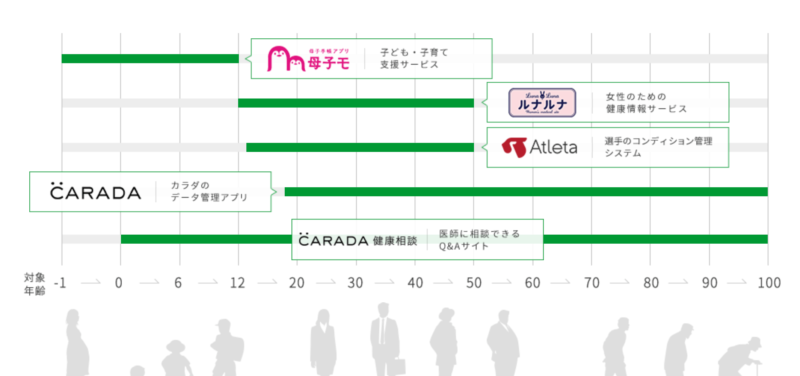

アプリ開発している「MTI(エムティーアイ)」とは

さて、そもそもMTIという会社はご存知でしょうか? 有名なアプリ開発をやっているのですが。

ルナルナの開発運営

ルナルナは、テレビCMでも頻回に放映されていたので、テレビをあまりみないズボラ旦那の私でも知っているくらいの認知度です。多分、皆さんの方がご存知かと。

ルナルナのノウハウがある、ということも大事ですが、これまでのターゲットである適齢期の女性層を「育児期」まで拡充させたことも大事かと思います。

母子モはパパとの情報共有にも使えるので、これまでの利用者層にいなかった男性にもアプローチできて、これからの事業に活用できるということだね。

CARADA健診サポート

少し長くなってきたので、端折ります。

- 健康診断結果を記録

- 健康診断の予約

- オプション検査の申し込み

- 問診票への回答

- 結果に対する疑問を健診機関に相談

この辺り、ヘルスケア系サービスで囲い込みできそう。オンライン診察アプリにも手を出して連携できると強そうですね。

結局、母子手帳のデジタル化は有益なのか

情報が散らかりすぎて、結局、何を伝えたいのかがはっきりしない内容となりましたが、まとめてみます。

自治体の取り組み次第

既にご紹介した通り、母子健康手帳アプリを公式として利用している自治体は結構あります。今回は母子モや、母子健康手帳アプリを中心に紹介させていただきました。

競うことがいいのか、癒着はないのか

本当のことを言えば、アプリの開発は切磋琢磨してもいいのでそれぞれの開発事業社がリリースしてもいいのですが、根本となるデータに互換性を持たせられるようにしてもらえると、データの保存や、アプリの乗り換えが容易になっていいのですが。

子供が生まれたとは言え、今住んでいるところが永住の地となる家庭は少ないと思います。そう考えると、アプリのデータはある程度の規格で統一させて、簡単にデータ連携・移行ができるようにしておきたいところですね。

個人情報などの問題もあるので、国や自治体がしっかりと舵を取りながら、国民・市民が困惑することのないシステム構築が急務ですね。

導入の必要性と各家庭へのサポートを考える

スマホ所持率は2018年で60%程度ですので、一律切り替えとはいきませんし、何より、私たちくらいの世代だと、紙の母子手帳にそれなりに憧れがあったりするもの。デジタル化の導入自体はうまくいっても、最初に話した通り、市民も利用者も含めて、ちゃんと利用できるかがポイントだと思います。

デジタル化のメリットは、やはりユーザーの負担が減ることが第一だと思います。逆に言えば、紙もアプリも混在して、実務負担は結局減らずに、紙の母子手帳を持ち歩きながら、アプリのデータは悪用されるという最悪のケースも考えられます。

行政側としても、余計なデータを管理する羽目になって、職員が漏洩したときの責任なんかを考えると「まだ、紙の母子手帳でよくね?」と考えたくなるところです。

ただ、これまでの育児情報難民を救いやすくなるのは、手元に置いておきやすいアプリの母子手帳かもしれません。母子家庭で働きながら子育てして、自分たちを助けてくれる制度の存在すら知らないママは多そうです。

母子健康手帳が電子化するメリット

現在はサービス化されていないものもありますが。

- データ共有で、一箇所が必要な情報を入力すればいいだけなので、手間が減る(検診結果を母子手帳に転記して、それをさらに保育園で書き写す、なんて馬鹿なことしなくていい)

- 医療機関が患児の情報をクラウド上の母子手帳を見て確認できる(緊急時のメディカルIDとして)

- クラウド上にあるデータの誤入力・誤情報などを、保護者・医療機関・役所など様々な視点で確認できる(ブロックチェーンさながら)

- いつでもどこでも、母子手帳が確認できる=忘れ物しない

- 一本化されればコスト削減(一本化されなければコスト増)

- 医療・助成などの情報配信

- 利用者の声が発信しやすく、医療サービス・行政がフィードバックできる

デジタル化のデメリット

デメリットは、やっぱり面倒だということと、情報系のリスクですね。

- 軌道に乗るまでの手間・コストはそれなり

- みんながスマホを持っているわけではない

- 情報漏洩の危険性

- 行政による一括管理が強まる

個人的には、情報は各所が持つことになるので、お互いの管理体制へ牽制できるようになれば、むしろ行政の透明性が確保されるような気がしないでもないですが、情報は強者から弱者に流れるようになっていますからね。

デジタル難民への配慮も必要だと思いますが、生活支援が必要な家庭にはスマホというかタブレットなんかは配布したらいいと思う。あと、最低限のネット回線。

いつまで経っても紙媒体がなくならないので、このコロナ禍を契機として一気に方針を転換しないといけない局面にあると思います。

将来、どんな風に変わる?

既に書きたいことは書いたので、まとめとして「将来の母子健康手帳」について書きます。

- 自治体にもメリットの多い「母子健康手帳の電子化」

- 導入しない自治体には、市民が声を出す

- 医療と行政と育児は協力しあえるシステムにしておけばいい

- 悪いことを恐れて改革をしないという事態が既に悪手

母子モと母子健康手帳に二分され、さらに各自治体が独自の母子健康手帳アプリを出している現状が、いいのか悪いのかはなんとも言えませんが、普段あまり関心の少ない自治体の行政にも注目するいい機会になるかと思います。

自治体にとっても情報発信するいい機会なので、母子手帳事業だけに止まらず、地域を活性化するためにできることと一手として、導入を考えてみてはいかがでしょうか。

一介のブロガーが生意気なことを言いましたが、一市民として、今日も粛々と情報を発信していく次第です。

コメント

「パパ タレント 芸能人」に関する最新情報です。

ベネッセが提供する育児アプリ「たまひよ」が実施したアンケートにより、2025年の父の日に向けて「好きなパパ」ランキングが発表されました。この調査には963人が参加し、タレント・俳優・歌手部門での結果が示されました。ランキングは以下の通りです:5位は賀来賢人、4位は大泉洋、3位は反町隆史、2位は中尾明慶、そして1位はDAIGOでした。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_684a5865e4b0cf5f0c9b1e0c

「ai ai メディカル サービス」に関する最新情報です。

AIメディカルサービスは、2025年6月1日付で元ボストン・サイエンティフィック ジャパン副社長の瀧川泰司を新代表取締役社長に迎え、共同代表制に移行することを発表しました。代表取締役会長には創業者の多田智裕が就任し、引き続き実務に関与します。新体制の背景には、内視鏡医療の課題解決を目指す企業の成長と、2024年3月に実用化予定の内視鏡画像診断支援AIの開発があります。瀧川氏は、経済学と経営学のバックグラウンドを持ち、金融や医療機器業界での豊富な経験を活かし、AIMのさらなる成長を図ることが期待されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000049025.html

「オンライン オンライン 診療 診療」に関する最新情報です。

株式会社ブイキューブは、企業の健康経営推進と医療過疎地域の医療アクセス向上を目的とした防音個室型オンライン診療ブース「テレキューブクリニック」を発表しました。このブースは、従業員が移動せずに医療サービスを受けられるように設計されており、2025年の医療法改正に対応予定のオンライン診療受診施設としても機能します。診療は内科、皮膚科、婦人科、精神科など多様な科に対応し、予約から処方、薬の受け取りまでをスマートフォンやパソコンで完結できるシステムを提供します。提供開始は2025年5月1日を予定しており、さまざまな場所に設置可能です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000234.000047162.html

「android days security」に関する最新情報です。

タイトル: セキュリティのため、Androidフォンは3日後に自動再起動するように

要約: GoogleのAndroidオペレーティングシステムは、デバイスが3日間連続でロックされている場合、自動的に再起動する新しいセキュリティ機能を導入しました。この機能は「セキュリティとプライバシー」の項目に記載されており、アプリやオペレーティングシステムの機能を提供するAndroidの重要な部分に関連しています。

https://techcrunch.com/2025/04/15/for-security-android-phones-will-now-auto-reboot-after-three-days/

「保険証 医療機関 スマホ」に関する最新情報です。

厚生労働省は、マイナ保険証をスマートフォンに搭載する「スマホ保険証」の本運用を9月ごろから開始すると発表しました。ただし、全ての医療機関にこの対応を義務付けるわけではなく、希望する医療機関が準備を整えた段階で順次運用が始まります。現行のマイナ保険証読み取り機器はスマートフォンに対応していないため、外付けのリーダーが必要です。このため、スマホ保険証を利用できる病院とそうでない病院が混在し、利用者に混乱を招く可能性があります。2025年春にはiPhoneへのマイナンバーカード機能搭載が予定されており、その後、2025年7月からは10の医療機関で実証事業が開始される見込みです。

https://japan.cnet.com/article/35231362/

「発行 ドコモ 実績」に関する最新情報です。

株式会社D2CとD2C Rは、NTTドコモが保有するデータと独自のAIエンジン「docomo Sense®」を活用したクレジットカード事業者向けの広告ソリューション「カード発行予測ターゲティング」の実績資料を公開しました。このソリューションは、クレジットカード発行の関心度に基づいてターゲットを分類し、最適な広告配信を行うことで、発行実績を約3倍に増加させ、発行単価を約30%削減することに成功しています。これにより、効率的にカード会員数の拡大を図ることが可能となります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000012049.html

「保険証 医療機関 スマホ」に関する最新情報です。

厚生労働省は、マイナ保険証をスマートフォンに搭載する「スマホ保険証」の本運用を9月ごろから開始すると発表しました。ただし、全ての医療機関にスマートフォン対応を義務付けるわけではなく、希望する医療機関が準備でき次第、順次運用が始まります。現行のマイナ保険証読み取り機器はスマートフォンに対応しておらず、別途リーダーを外付けする必要があります。このため、スマホ保険証を利用できる病院とそうでない病院が混在し、利用者に混乱を招く可能性があります。また、2025年春にはiPhoneにマイナンバーカード機能が搭載され、その後Androidを含む医療機関での実証事業が始まる予定です。

https://japan.cnet.com/article/35231362/

「発行 ドコモ 実績」に関する最新情報です。

株式会社D2CとD2C Rは、NTTドコモのデータと独自のAIエンジン「docomo Sense®」を活用した広告ソリューション「カード発行予測ターゲティング」の実績資料を公開しました。このソリューションは、クレジットカード事業者向けに、発行率が高い顧客をAIで抽出し、広告配信を最適化するものです。実績として、ターゲティングを行った結果、発行数が約3倍、発行単価が約30%削減される高い発行効率を達成しました。このサービスにより、既存顧客データを使用せずに新たな顧客層を効果的にターゲットすることが可能です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000012049.html

「保険証 医療機関 スマホ」に関する最新情報です。

厚生労働省は、マイナ保険証をスマートフォンに搭載する「スマホ保険証」の本運用を9月ごろから開始すると発表しました。ただし、全ての医療機関にスマホ対応を義務付けるわけではなく、希望する医療機関が準備を整えた段階で順次運用が始まります。現行のマイナ保険証読み取り機器はスマートフォンに対応しておらず、別途リーダーが必要です。このため、利用可能な病院とそうでない病院が混在し、利用者に混乱を招く可能性があります。2025年春にはiPhoneへのマイナンバーカード機能搭載が予定されており、2025年7月からは10の医療機関で実証事業が開始される見込みです。

https://japan.cnet.com/article/35231362/

「発行 ドコモ 実績」に関する最新情報です。

株式会社D2CとD2C Rは、NTTドコモが保有するデータと独自のAIエンジン「docomo Sense®」を活用した広告ソリューション「カード発行予測ターゲティング」の実績資料を公開しました。このソリューションは、クレジットカード事業者向けに、発行率が高い顧客をAIで抽出し、広告配信を最適化するものです。実績として、上位層に対する広告配信を行った結果、発行数が約3倍、発行単価が約30%削減されるなど、高い発行効率が実現されました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000012049.html

「サービス オンライン オンライン 診療」に関する最新情報です。

株式会社Wrustyは、企業向けに医療機関と連携したオンライン診療サービスの立ち上げ支援を開始しました。このサービスは、企業が医療サービスを提供し、Wrustyが医療機関との連携をサポートすることで、オンライン診療の普及を促進し、日本の地域医療の課題解決を目指します。

具体的には、Wrustyは「みてねコールドクター」というアプリを通じて、特に子どもを持つ家庭向けのオンライン診療を提供しています。このアプリでは、医療用医薬品による肌悩みケアや美容、メディカルダイエット、ホルモンバランスの調整など、多様な診療サービスが利用可能です。利用者の多くは10歳未満の子どもを持つ親で、急な体調不良に24時間対応できることが評価されています。

Wrustyは、医療DX「march」を活用し、LINEを通じて予約から診察、決済までを一元管理できる仕組みを提供しています。これにより、企業、Wrusty、医療機関の3者が連携し、オンライン診療の信頼性と認知度を向上させることを目指しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000106940.html

「mawari animoca animoca brands」に関する最新情報です。

Animoca Brands Japanは、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)のプロジェクトMawariに出資し、戦略的パートナーシップを締結しました。この提携により、2024年Q4に予定されているMawariのノードセールスでの協業や、Mawari NetworkのGuardian Node運営に参画することが期待されています。Mawariは、AIや拡張現実を活用し、デジタル体験と物理世界を統合することを目指しており、Animoca Brands Japanは日本のWeb3プロジェクトのグローバル展開を支援するための多角的なサポートを提供しています。出資だけでなく、健全な運用や成長を促進するためのパートナーシップを通じて、新たなビジネスモデルの創出を推進していく方針です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000093690.html

「首相 ネタニヤフ ネタニヤフ 首相」に関する最新情報です。

イスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状が発出され、各国の反応が注目されています。カナダのトルドー首相は、国際法を支持し、国際刑事裁判所(ICC)の決定に従う意向を示しました。このニュースは、国際的な政治情勢に影響を与える可能性があり、各国の対応が今後の展開に重要な役割を果たすと考えられます。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_673fc8e2e4b09ddca7937e49

「パパ パパエナガ 安住」に関する最新情報です。

TBSテレビの番組『THE TIME,』で、11月14日にシマエナガちゃんの父・パパエナガと司会の安住紳一郎アナの初トークシーンが公開されました。このシーンでは、パパエナガが「突然、すみません」と登場し、安住アナは「パパと話をするのは初めて」と驚きつつも、アンチエイジングについての大人の会話を楽しみました。視聴者からは「激レアすぎる」「初めてパパの声聞いた」といった反響が寄せられています。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_673af505e4b067175c3919c4

「安倍 政治 官僚」に関する最新情報です。

第二次安倍内閣成立前に、財務官僚がパニックに陥った理由について、政治記者が語った内容が紹介されています。民主党政権時代には政治主導を強調し、官僚排除を目指していたが、その改革は短期間で破綻し、政治が混乱した結果、安倍晋三ら政治家たちが再び台頭することになったという経緯が述べられています。

https://gendai.media/articles/-/132582

「法人 導入 クラウド」に関する最新情報です。

株式会社マネーフォワードが法人を対象に「バックオフィスのシステム導入に関する意識調査」を実施し、ペーパーレス化に対応済・検討中の企業は約7割であることがわかった。調査では、クラウド導入状況や業務領域、クラウドサービス利用数などが明らかになり、経理業務でのクラウド利用が最も多いことが示された。調査対象は608社で、調査期間は2024年3月21日から23日までで行われた。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3Lm9raW5hd2F0aW1lcy5jby5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzEzNjU0NjDSATNodHRwczovL3d3dy5va2luYXdhdGltZXMuY28uanAvYXJ0aWNsZXMvYW1wLzEzNjU0NjA?oc=5

「amae amae health health」に関する最新情報です。

Amae Healthは、深刻な精神疾患を持つ人々のための壊れたケアシステムを解決するために立ち上げられた企業であり、デジタル化が進む中で対面アプローチを重視しています。多くの精神保健ケアのスタートアップがデジタル中心で不安やうつ病に焦点を当てている中、Amaeは異なるアプローチを取っています。このような成長スタイルは過去に成功しており、One Medicalの成功例が挙げられています。Former CEOがAmaeの現在の投資家であることも興味深い。

https://techcrunch.com/2024/05/04/deal-dive-amae-health-is-building-an-in-person-approach-to-mental-healthcare-in-an-increasingly-digital-space/

「ソース レシピ かける」に関する最新情報です。

農林水産省の特集記事では、栄養価が高いたまごを使った料理「ウフマヨ」のレシピが紹介されています。このレシピでは、ゆでたまごに濃厚なマヨネーズソースをかけるだけで簡単に美味しく食べることができます。ソースの材料や作り方も詳細に説明されており、余ったソースはゆで野菜にかけるのもおすすめと紹介されています。簡単な3ステップでできるこの料理は、たまごを主役にした栄養満点の一品です。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_662af74ce4b09d8df9d5f998

「男性 男性 職員 職員」に関する最新情報です。

富山県の男性職員(54)がプールで水着姿の女性をスマートフォンで撮影したことが発覚し、男性職員は減給6か月の懲戒処分を受けた。男性職員は不起訴処分となったが、富山県は懲戒処分を下した。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHBzOi8vbmV3c2RpZy50YnMuY28uanAvYXJ0aWNsZXMvdHV0LzExMzk4Mzk_ZGlzcGxheT0x0gEA?oc=5

「活用 医師 医療」に関する最新情報です。

2024年問題として医師の労働時間規制が導入され、スマートフォンの活用が医療現場の業務効率化に貢献している事例が示されています。医療機関におけるスマートフォン活用にはリスクも存在し、デジタル技術を活用した業務効率化が求められていますが、医療分野のDX化が他の産業に比べて遅れている状況が指摘されています。サイバーセキュリティ対策やデジタル技術活用の重要性が強調されています。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiaWh0dHBzOi8vd3d3LmN5YmVydHJ1c3QuY28uanAvYmxvZy9jZXJ0aWZpY2F0ZS1hdXRob3JpdHkvY2xpZW50LWF1dGhlbnRpY2F0aW9uL3dvcmtzdHlsZS1yZWZvcm1zLTIwMjQuaHRtbNIBAA?oc=5

「ceo ceo 庸介 デジタル庁」に関する最新情報です。

2024年3月25日、デジタル庁主催の「国際データガバナンスアドバイザリー委員会」に株式会社マネーフォワードの辻庸介代表取締役社長CEOが参加。会合ではデータポータビリティ権の重要性やエンジニア不足の課題について議論され、国際的なデータ流通・利活用に向けた取り組みが進められることが報告された。今後も同社は経験や知見を活かし、データの円滑な流通や活用に貢献していく考え。

https://corp.moneyforward.com/news/info/20240329-mf-press-1/

「ceo ceo 庸介 デジタル庁」に関する最新情報です。

2024年3月25日に開催された「国際データガバナンスアドバイザリー委員会」に、株式会社マネーフォワードの辻庸介代表取締役社長が参加した。会合では、データアクセスやポータビリティの重要性、エンジニア不足の課題、国際的なデータ流通に関する議論が行われた。マネーフォワードは今後も経験と知見を活かし、データの円滑な流通と活用に貢献していく意向を示している。

https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vY29ycC5tb25leWZvcndhcmQuY29tL25ld3MvaW5mby8yMDI0MDMyOS1tZi1wcmVzcy0xL9IBAA?oc=5

「男性 ウイルス ウイルス 感染」に関する最新情報です。

新潟市東区の80歳代の男性が、パソコン画面に「ウイルスに感染しました」と表示されたことで架空料金請求詐欺に遭い、3万円の電子マネーをだまし取られる被害が発生。男性は指示通りに電子マネーを購入し、カードの番号を詐欺者に伝えたが、別の店で詐欺の可能性を指摘されて気付く。警察は、パソコン画面に表示された際は慌てずに相談するよう呼びかけている。

https://www.niikei.jp/1003128/

「難民 日本語 差別」に関する最新情報です。

日本語に不自由がなくても、難民や外国籍の人が住まいを探す際に差別や不平等を経験することがある。不動産屋やアパートでの入居申し込みが断られるケースや、日本語が理由で困難を感じる声が挙がっている。年収や保証人の問題も影響し、外国籍や難民であることがハードルとなることが多い。また、日本語の理解や保証人の必要性に関する課題も浮き彫りになっている。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65dd4969e4b0189a6a7f29d8

「地域 オンライン オンライン 診療」に関する最新情報です。

NTTドコモは、石川県の能登半島地震被災地域でオンライン診療を通じた地域医療再生支援を行うことを発表しました。この取り組みは、避難者とかかりつけ医の間のコミュニケーションを維持し、地域医療を継続することを目的としています。具体的には、輪島市内の診療所と避難所を通信回線で接続し、オンライン診療のパイロット運用を開始しました。

https://japan.cnet.com/article/35214398/

「テニス テニス 活動費 パパ」に関する最新情報です。

三浦貴大氏が女性たちの貧困について感じた現実について、パパ活がテニス部の活動費を稼ぐために行われているという実態が明らかになっています。この記事では、女性たちが貧困に陥り、パパ活という手段で生活費を稼ぐ現状が取り上げられています。また、街を歩いている人々の中にも貧困に苦しむ女性がいることが指摘されています。このような現実を知ることで、社会的な問題としての女性の貧困に対する意識が高まることが期待されています。

https://toyokeizai.net/articles/-/718536?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back

「dx 自治体 自治体 dx」に関する最新情報です。

自治体DX推進協議会の調査によると、孤独や孤立対策に取り組む自治体のデジタル化率は10.2%であることが明らかになりました。具体的な取り組みとしては、高齢者のひとり暮らし宅への通報システムや独居高齢者のフレイル(虚弱)検知、ひとり親家庭のオンライン相談、児童虐待防止などが挙げられます。また、自治体はGPS装置の購入補助も行っています。これらの取り組みは、孤独や孤立を抱える人々の支援や安全確保に役立つものです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000132312.html

「ひまわり 福島 収穫」に関する最新情報です。

シェア畑は、障がい者福祉支援事業『ひまわりプロジェクト』に参加し、福島県でひまわりの種を収穫しました。約10kg(約20万粒相当)のひまわりの種を福島に送り、ひまわり油の原料として活用される予定です。このプロジェクトは、福島県で障がい者支援を行うNPO法人シャロームとの協力によって実施されました。シェア畑は、農業ビジネスの展開に取り組んでおり、今回の参加はその一環として行われました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000015144.html

「意見 国民 カード」に関する最新情報です。

デジタル大臣の河野太郎氏は、マイナカードの新しい名称について国民から意見を募集している。マイナンバーカードとマイナンバーの区別が難しいという意見もあり、新しい呼び方についても幅広い意見を待っている。河野大臣は、年内に意見を集め、中間報告をまとめる予定だ。

https://japan.cnet.com/article/35212039/

「燕市 pr 山脇」に関する最新情報です。

新潟県の燕市は、観光客を増やすために「おもしろい」魅力を発信するために、吉本興業の芸人である山脇がPR大使に就任しました。山脇は燕市の魅力をテレビや雑誌などのメディアで活躍しながら発信し、地域の活性化に注力する予定です。また、山脇は書道の七段の腕前も持っており、燕市の公式Twitterアカウントのフォロワー数も増えています。これからも山脇は燕市の魅力を広めるために活動していく予定です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002714.000029501.html

「出雲 島根 ごみ」に関する最新情報です。

出雲市、出雲村田製作所、島根島津、島根富士通、出雲工業高校は、スマート拾い箱を使用して海洋ごみゼロを目指すプロジェクトを発表しました。2023年11月18日に完成披露と発表会が開催され、出雲市の取り組みや関連企業の取り組みが紹介されました。このプロジェクトは海と日本プロジェクトの一環であり、海洋ごみ対策を推進しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002217.000077920.html

「難民 miyavi ガザ」に関する最新情報です。

MIYAVIさんは、難民映画祭でガザのニュースについて語りました。彼は無力感を感じながらも、自身の活動を通じて世界を変えることができると信じています。彼は10年前にガザやイスラエル、ウクライナ、シリアなどで難民支援の現場を訪れ、自身の音楽を通じて心を癒す力を実感しました。彼はまた、戦争や分断が続く世界で音楽を通じて人々を結びつけることの重要性を訴えています。MIYAVIさんは日本のUNHCR親善大使として活動し、世界中の難民支援に取り組んでいます。彼は自身の無力感や葛藤を打ち明け、一歩一歩変えていける可能性を信じています。彼はガザの攻撃が始まった当時、中国ツアーを中止して影響力を持つ若い世代に訴えました。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_654b3ce2e4b0e63c9dc18577

「サービス cm 放映」に関する最新情報です。

株式会社テレシーは、旧車専門の買取サービス「旧車王」のテレビCMの制作と放映を担当することを発表しました。CMには俳優の高橋克典さんが起用され、11月3日(金)から放映が開始されます。テレシーは、株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社であり、テレビCMのプラットフォームを運営しています。旧車王は、旧車に特化した買取サービスを提供しており、株式会社カレント自動車が運営しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000217.000076049.html

「助成 研究 研究 助成」に関する最新情報です。

サントリー文化財団は、2023年度の「若手研究者のためのチャレンジ研究助成」の募集を行っています。この助成は、人文学や社会科学の分野で新しい地平を切り拓こうとする若手研究者を支援することを目的としています。助成期間中には、研究報告の場や学際的な視点を広げるためのサポートも提供されます。サントリー文化財団は、1979年の設立以来、広く社会や文化について考える国際的な学際研究活動を支援してきました。詳細な応募方法や問い合わせ先は、公益財団法人サントリー文化財団のウェブサイトで確認できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000959.000042435.html

「セキュリティ ot nist」に関する最新情報です。

米国国立標準技術研究所(NIST)は、ICS/OT領域のセキュリティ対策をまとめた「OTセキュリティガイド」の改訂3版を公開しました。新たに追加された項目には、OTシステムの固有のパフォーマンスに対処するためのガイドラインや、最新のセキュリティ対策を反映した情報が含まれています。これにより、企業は攻撃者の標的になるリスクを軽減するための参考とすることができます。改訂3版の前版は2006年に公開され、300万回以上ダウンロードされています。

https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2310/04/news030.html

「しれ アドバイス アドバイス 不幸」に関する最新情報です。

スティーブ・ジョブズの有名なアドバイスが実は人をより不幸にしている可能性があるという記事があります。この記事では、ジョブズのアドバイスについて議論されています。例えば、ジョブズは常に高い期待を持つことを推奨していましたが、このような高い期待は失望をもたらす可能性もあると指摘されています。また、短期的な目標を実現可能なものにすることも重要だとされています。この記事では、ジョブズのアドバイスを適切に解釈し、自分に合った方法で活用することが重要であると述べられています。

https://www.lifehacker.jp/article/2309science-says-steve-jobs-most-famous-piece-of-advice-could-actually-make-you-less-happy-satisfied-with-your-life/