我が子はまだアバアバ言ってよだれたらしてるくらいですが、将来的にはスマホは持たせたいと思っています。

私は、断固、反対だけどね

もちろん、親としては心配な面が少しばかり、いや、多々ありますが、スマホをコントロールする術をトレーニングしてから世に出てもらわないと、心配でもあります。

というわけで、今回は、子供が上手にスマホと付き合うためにできることについて記事にまとめていきたいと思います。

2024年の「子供とスマホ」新着情報まとめ

子供とスマホについて調べているついでに見つけた「新製品情報」や「発売が噂されるもの」などの情報をざっくりまとめて置いておきます。

子供とスマホに関する新着ニュース

子供のスマホとの付き合い方に関する話題/ニュースをまとめています。

スマートフォンを子どもに持たせる適切な時期:親の意見と経験談

2023年9月18日の、子どもがスマートフォンを持つ適切な時期に関する情報をお届けします。

- 親たちは子どもがスマートフォンを持つ適切な時期について様々な意見や経験を持っている。

- 一部の親は小学生の高学年から持たせるべきだと考えているが、他の親は高校生まで持たせない方針を持っている。

- 親の意見は子どもの年齢だけでなく、通信の必要性やセキュリティの問題、家庭環境など様々な要因に基づいている。

親たちの具体的な意見と経験

以下は、いくつかの親が子どもにスマートフォンを持たせる適切な時期に関して述べた意見と経験です。

- 一部の親(40代)は、小学5年生の子供にスマートフォンを持たせ、使用時間の制限とその通知を設定しました。

- ある親(40代)は、高校生の子どもにスマートフォンを持たせ、中高生の間にSNSでのトラブルが起きる可能性を認識しています。

- 他の親は、小学校中学年の時に子どもにPHSを持たせましたが、スマートフォンについては中学生まで待つことを提案しています。

- いくつかの親は、子どもが高校を卒業するまでスマートフォンを持たせませんでしたが、現代のコミュニケーション環境の変化を認識しています。

- 一部の親(30代)は、高校生まで子どもにスマートフォンを持たせない方針を持っています。

- ある親は、子どもが高校に進学する際にガラケーを持たせ、クラスの連絡網が電子化されたことを指摘しています。

- 一部の親は、子どもが小学3年生でありながらスマートフォンに興味を示していないと述べました。

- ある親(40代)は、子どもが中学2年生でありながらスマートフォンを持たせていないと述べ、子どもの柔軟性を強調しています。

- 他の親(60代)は、高校生の子どもにガラケーを持たせ、親子間のコミュニケーションを改善する方法としてメールの利用を提案しました。

担当記者からのメッセージ

次回のテーマは「育児に悩んだとき、誰を頼る?」です。核家族化が進む中で、地域のつながりが薄れ、親が子育ての悩みを共有できる場所や人が限られています。親たちはSNSや行政サービスを利用して育児の悩みを共有しています。次回のテーマに関する経験談を募集しており、締め切りは10月8日です。

中国の未成年者向けインターネット利用規制強化

- 2021年以降、未成年者の週3時間以上のオンラインゲームや22時以降のライブ配信視聴が禁止される動き。

- CACが提出した2023年8月2日の規則案では、未成年者の年齢層ごとにスマートフォン利用時間の制限が設けられている。

- 人気のSNSサービス「WeChat」や「抖音(中国版TikTok)」もこの規制の影響を受ける可能性がある。

年齢に応じた制限詳細

- 8歳未満:1日最大40分

- 8歳以上16歳未満:1日最大1時間

- 16歳以上18歳未満:1日2時間以上禁止

- 全年齢層:午後10時から翌朝6時までの使用禁止

「マイナーモード」におけるコンテンツ制限

- 3歳未満:「歌や音声に焦点を当てたコンテンツ」のみ許可

- 12歳以上16歳未満:「教育資料やニュース資料」のみ許可

SNSサービスの影響

- CACは、SNSサービス「WeChat」や「抖音(中国版TikTok)」に対して、新しい規制案の要件を満たす責任があると指摘。

- 規制が施行された場合、アプリの設計やコンテンツの調整が必要になる可能性がある。

注意点

- CACの規制案は公開協議の段階であり、正式に施行されるかはまだ不明。

Apple、スクリーンタイムの使用時間制限バグを認めるも、修正は難航

- Appleのスクリーンタイム機能において、ペアレンタルコントロールの「コンテンツとプライバシーの制限」が解除されるバグが発生していることが報じられた。

- ニュージャージー州のティム・ベイカー氏ら数多くのユーザーが、設定した使用時間制限が突然解除される問題に直面している。

- Appleはこのバグを認め、修正の取り組みを行っているが、iOS 17のパブリックベータ版でも問題が残存している。

バグの詳細と背景

- スクリーンタイムは、ユーザーがデバイス上で過ごした時間をリアルタイムで把握する機能。

- 「コンテンツとプライバシーの制限」は、特定のアプリやゲームの使用時間を制限するペアレンタルコントロール機能。

- Appleのファミリー共有サービスを通じて、大人が子どものデバイスの使用時間を制限することができる。

- ベイカー氏は、子どものiPadに設定していた使用時間の制限が何度も解除される問題に直面。条件や理由は不明。

- Appleのフォーラムにも同様のバグを訴える投稿が多数存在。

Appleの対応

- AppleはThe Wall Street Journalに対してバグの存在を認め、改善のための最新情報の提供を続けるとのコメントを出している。

- このバグは2022年末から報告があり、2023年5月のiOS 16.5での修正を試みたが、iOS 17のパブリックベータ版でも問題は解消していないと報じられた。

小学生の親子におけるスマホ利用実態調査の結果

- 小学生の子どもにスマホを持たせる理由として、親の目が届かないときの安全や見守りが挙げられる。

- 約6割の親が子どものスマホを一時的に取り上げる経験あり。その後の親子の関係が4割で悪化。

- 「取り上げスマホ」の主な理由は「就寝時間を超えた利用」。

- 最も多いスマホデビューの年齢は小学1年生で、約半数が小学低学年でスマホを持たせ始める。

- スマホの持たせる理由として、最も多いのは「子どもが欲しがったから」。

- 子どものスマホ利用での心配事トップは「長時間の利用やスマホ依存」。

- 約6割の親が何らかのスマホ利用に関する対策を講じている。

- 小学生の子どもを持つ親の約4割が子どもにスマホを持たせている。

調査概要

- 調査実施企業: Hamee

- 対象: 20代~40代の男女で、小学生の子どもにスマホを持たせている親550名

- 調査方法: インターネットアンケート

- 調査期間: 2021年11月5日~11月11日

追加情報/補足

- スマホの持たせる理由として上位のもの: 「子どもが欲しがったから」(36.9%)、 「塾や習い事に通い始めたから」(35.3%)、 「事件・事故・災害など緊急時の連絡用」(30.2%)

- スマホ利用に関する対策トップ2: 「家庭内でルールを作っている」(61.8%)、 「フィルタリングサービスやスマホ制限アプリを利用」(59.6%)

- 「取り上げスマホ」後の子どもの様子: 「子どもが取り上げられたことに納得せず、関係が険悪になった」(44.6%)、 「子どもがもう一度利用したいというので、ルールを決めた上で利用することを許可した」(43.7%)

【表: スマホデビュー年齢の詳細】

| 年齢 | パーセント |

|---|---|

| 小学1年生(6~7歳) | 21.2% |

| 小学2年生(7~8歳) | 11.9% |

| 小学3年生(8~9歳) | 16.3% |

| 合計(小学1年生~3年生) | 49.4% |

国連による学校でのスマートフォン使用禁止の呼びかけ

- 国際連合が学校でのスマートフォン使用を禁止すべきとの報告書を発表。

- UNESCOは、過度の携帯電話の使用が学業成績の低下や子どもの情緒の安定に悪影響を及ぼすとしています。

- 約4分の1の国が既に学校でのスマートフォンの使用を禁止している。

各国のスマートフォン使用の取り決め

- UNESCOが200カ国を対象に調査した結果、約4分の1の国が学校でのスマートフォン使用を禁止。

- 英国では、多くの学校が個別に方針を定めており、通常、学校の敷地内でのスマートフォンの使用は制限されている。

- フランスは2018年に学校でのスマートフォン使用を完全に禁止したが、持ち込み自体は認められている。

日本の学校における携帯電話の取り扱い

- 文部科学省は2009年より小中学校での携帯電話の持ち込みを「原則禁止」としてきた。

- 2020年7月に方針が変わり、小学校では特定の事情がある場合、中学校では条件付きでの持ち込みが容認されている。

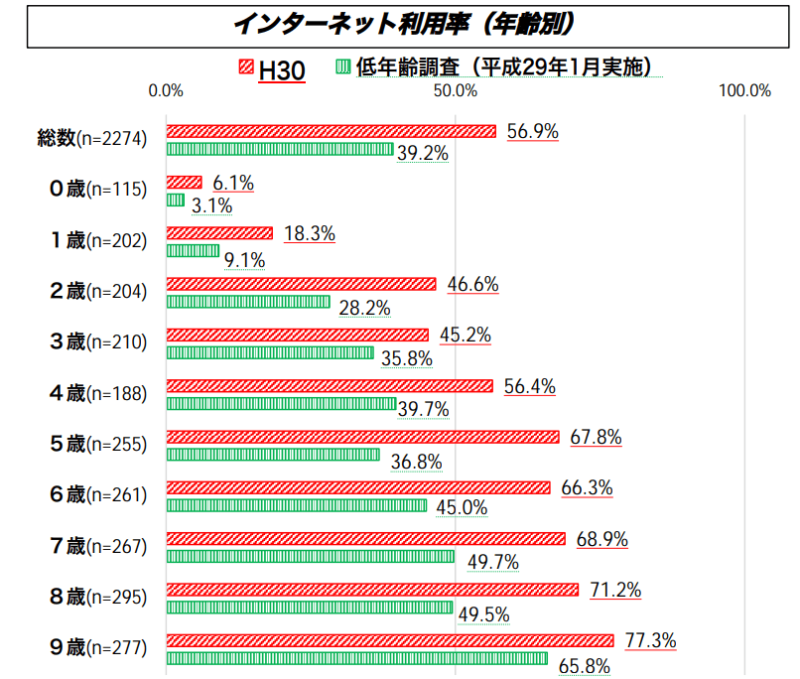

9歳以下の子供たちのスマホ利用実情

- 9歳以下の子供たちのスマホ利用状況を内閣府が2023年3月に発表した「青少年のインターネット利用環境実態調査報告書」から明らかに。

- スマホでのインターネット利用の中で、動画視聴が最も多く82.3%。次にゲームが50.6%。

- 勉強は9.3%、読書0.4%、漫画1.4%という結果に。

追加情報/補足

- ゲームに関して、スマホに初めからインストールされているものなのか、アプリゲーム、ウェブゲームの詳細は調査していない。

- 通信機能としてのメールやメッセンジャー、SNSの利用率は13.8%。

- 0歳から動画視聴が行われており、年齢が上がるにつれてゲームやコミュニケーションの利用率が上昇。

- 5歳あたりから情報検索の利用率が上昇しており、この年齢からインターネットを使って物事を知る好奇心が出てくると推察。

- 全年齢を通じて、動画を見る人が7割以下になることはない。

子供たちのスマートフォン利用における具体的な利用内容の割合:

| 利用内容 | 割合(%) |

|---|---|

| 動画視聴 | 82.3 |

| ゲーム | 50.6 |

| 音楽視聴 | 27.4 |

| 撮影/制作/記録 | 17.3 |

| コミュニケーション | 13.8 |

| 勉強 | 9.3 |

| 漫画 | 1.4 |

| 読書 | 0.4 |

兵庫県が子供の適切なスマートフォン利用に関するガイドラインを発表

子どもの健康に配慮した適切なスマートフォン等の利用に関するガイドラインが発表されていました。読みやすい内容でおすすめです。

子供におすすめのスマホ新製品情報

子供とスマホに関するおすすめの新製品情報をつかんだときに追加していきます。

直近の子供用スマホグッズのセール情報

子供用スマホグッズの商品で、「これはお得!」と感じたセール情報も残しておきます。購入の決め手となる価格の参考にどうぞ。

こどもとスマホの心配事

まずは、「子供にスマホを持たせると嫌なこと」や、「でも将来的に持たせておかないとそれはそれで心配」という、心配と心配の間で身悶えるご両親のために世間の皆さんもおんなじようなことを心配していますよ、という情報から。メリット・デメリットをまとめています。

子供にスマホを触らせるリスク

さて、こどもにスマホを持たせるリスクとは、どんなものがあるでしょうか。

大人(親)の心配

- コスト(携帯・スマホの使用代金)が半端ない

- 重課金しそうで心配

- ゲームばっかりしそうで心配

- SNSで友達と遊んでばっかりで心配

- YouTubeばっかり観てそうで心配

- SNSで事件に巻き込まれそうで心配

ほとんどが、スマホ依存という状態を心配したものです。また、ネットとの付き合い方、友人との関係についても心配する声が多いことがわかります。

親にスマホを買わせる方法

逆に言えば、こども側が親にスマホをせびる場合は、この心配を解消するルールを自分から提案して「買って」と言えば、親は少しは安心して頷ける、というわけですね。

この交渉術を身に付けたこどもは、賢いけど、手強いね。。。

子供にスマホを持たせるメリット

- スマホは必需品

- 友達にハブられない

- スマホを利用するサービスに慣れておける

- 大人が管理できる間にスマホとの付き合い方を学ばせることができる

- 緊急時の連絡手段として

- 学習ツールとして利用できる

メリットは多いです。だって、メリットがあるから、大人だって「高いお金を払い続けてでも」スマホを持っているわけですから。

みんな持ってるから私も持つ?

個人的な意見ですけど。これは動機としては弱い。というか、子供がこんな形でスマホを持つことを望むなら、積極的に反対します。

「みんなが持つから私も持つ」に反対する理由

- 「みんなと同じ」はいいことではない

- 友達同士を拘束し合うだけ

- マウントの取り合いになるだけ

- 足の引っ張り合いになるだけ

スマホカーストの枠組みにハマるだけ

こどもは、ある意味では大人と一緒で、いじめっ子ほど「どんな理由でもマウントを取りに来る」傾向があります。例えば、それがスマホを持っていない、ならスマホを持っているいじめっ子は理由をつけて攻撃してきます。

ママが「夫の収入」や「エンゲル係数」「習い事」でマウントとるのと一緒。自分がマウント取れる場所に誘い込むのが、大人のいじめっ子。

その価値観に乗っかってしまうと、仮にスマホを持ったところでキリがありません。むしろ、スマホという戦場に、「ネット関連の何の教育も受けていないこども」が裸一貫で乗り込むことになります。

子供には「あなたはスマホを持ってない理由で他の子をいじめたりするの?」と考えさせましょう。

こどもの世界は狭いので、「学校でのカースト」に価値観を縛られてしまいます。子供が「スマホを持っていないことで焦る」気持ちは汲みながらも、具体的な活用法のないスマホ所持には断固反対します。

根本的なところで、早くこの世界観を広げられる地域のあり方を育てていきたいのですが、まだ私には力が及ばず。。。

リスクとメリットから見てくるもの

まず、欲を言えば、メリットを最大限活かして、リスクを遠ざけたいところ。

ただ、親がコントロールできるのはせいぜい小学生高学年くらいまで。意図的に関わる(制限する)こと以上に、「子供を信じて自分だけでスマホと適切に関われるようにする」ことが大事であることが伺えます。

スマホなんていくら禁止しても、中学生くらいで周囲に押し切られて持つことになる。それだったら、早いうちから「ルールのあるスマホとの付き合い方」に慣れてもらう、というのも大事かもしれません。

でも、それでも断固、反対するけどね。だって、大人だって上手にスマホを使えないでゲームばっかりするんだから。こどもの時間を有効活用するためにも、スマホを利用しない選択だってありだと思うよ!

家族やこどもの目指すべきところに答えがある

この辺りは、家族の考え方やこどもが何が得意で、何をできるようになりたいのか、特性による部分もあると思います。(発達障害で依存傾向強いなら持たせないはむしろ正解かもしれない)

何にせよ、まずは話し合うことが大事です。その話し合いは、子供も参加する。ちゃんと、子供に表現させる。親も、チャレンジさせることも考えて、「どうなったらできるのか」を子供にもわかりやすい形で示すのが大事。

子供と決めるべきルール

子供がスマホを使用する場合には、「明確なルール作り」が必要です。ルールを作るにあたり、まずは検討すべき「スマホ」の使い方に関するルールです。

- 使用時間

- 使用アプリ

- ロック

- 学校への持ち込み

- SNSの利用態度

- ネットリテラシー(ネットとの付き合い方)

- 課金

この辺りは、必ず張り出せる形にして置いておきます。使用時間やアプリに関しては、状況に応じて更新されることが望ましいですが、あんまり頻繁に変えると子供が混乱するので、まずは入念に法整備をしていきましょう。

親もルールを守る難しさ

親がルールを作っても、親が監督する時間やスキルがないと話になりません。

「親と一緒にネットを楽しむ」というルールなのに、結局、親が時間がなくて「一人で見ててー」じゃ、親が約束を破るようにしているのと一緒ですね。。。

そんな時間あるなら、もっと働かないと!

ルール作りの参考になること

ドコモのスマホルール(参考)

- 第1条:ケータイを持つことは、他者の大切な情報と、ネット世界への様々な入口を持つことだと理解し、自分と他者をトラブルに招かないように充分気を付ける

- 第2条:ネット世界にはトラブルにつながる危険な情報や、罠が仕掛けられていることもあると理解し、安全に利用するための方法も積極的に学ぶ

- 第3条:サイトを通じて誰かと知り合いになったら、そのことを保護者とも共有し、自分や他社を特定できる情報を教えたり、また現実世界では会うなどはしない

- 第4条:利用した記憶の無い請求が届く、また知らない人から通話着信がある、不快や不安な気持ちになるメールを受け取るなど、困った事や不安なことがあれば、すぐに保護者へ相談する

- 第5条:ケータイの利用は、つい夢中になって時間を費やしてしまう事もあると理解し、生活習慣を崩さないよう、保護者と決めたルールや自分で決めた利用時間を守る

- 第6条:メールや通話、またサイト閲覧やおサイフ機能など、ケータイ費用に掛かる費用は保護者と決めた範囲におさめる

- 第7条:メールは少ない文字量で意思を伝えあうため、対面のコミュニケーション以上に相手を不快にさせたり誤解を与える表現をしないよう、充分に気を付ける

- 第8条:メールやサイト閲覧を通じて発信した情報は文字として記録に残る事、サイトでは多くの他の人も閲覧すること等を理解し、他者が誹謗中傷だと感じるような内容を書かない様に充分に気を付ける

- 第9条:外出先などの公共の場で利用するときは、周囲の人に不快感を与えず、迷惑にならないよう、また自分に危険が及ばないように充分に気を配る

- 第10条:家庭で作ったケータイ利用のルールと選んだ設定はルールを見直す時まで必ず守り、もし守れない場合はケータイの利用をやめる覚悟を持つ

iPhoneで設定できること

端末レベルで子供のスマホ利用をある程度制限できます。こどもの必要性に応じて機能を解放していければいいと思います。ファミリー共有したアカウントを子ども用に作ることから始めます。

Googleで子供のスマホ利用を制限するには?

GoogleというかAndroidに関してはこのサイトよりもAndroidに特化したブロガーなど探していただければ一番いいのですが、探すのも面倒だと思いましたので、自分で調べて情報をまとめておきました。

Androidスマホを使う場合は、Google系のサービスを受けるために「Googleアカウント」が必須になります。子供用のアカウントを作成することになるのですが、13歳未満の子供に関してはアカウントを作成することができません。

ただ、13歳未満の場合は、保護者のアカウントに「ファミリーリンク」で紐付けされたアカウントであれば利用可能になります。

この辺りの、Googleアカウントと家族の安全とお得に関する情報をまとめたページも作ったので、こちらを参考にしてみてください。でも、基本的にはプロのAndroidに聞いてみてください。

制限できる項目例

- Safari(インターネットブラウザ)の使用

- アプリのダウンロード

- 使用時間を制限

- コンテンツにレート設定する

- ゲームセンター(ゲームアカウント用のアプリ)を制限する

ある程度「ルール」を理解できる中学生くらいの子どもの場合、自由に調べ物をすることくらいは許可したいところ。ただ、その場合は、「ゲーム・SNS・動画閲覧に時間を浪費する」ことと、「隠れてお金を使う」ことが心配かと思います。

課金をわかるようにする

iPhoneの場合、無料・有料に関わらず、アプリやコンテンツ(動画・音楽・本など)をダウンロードしようとする際に、保護者の許可が必要になるという設定が可能になります。

アプリ内アイテムの購入(課金)についても、承認が必要になるので、課金を許可するにしても金額や「どうして必要か」を子供と相談することができます。

課金が悪ではなく無駄遣いを減らす

私個人としては、私自身がゲーマーなので自分の小遣いを「おやつ」に使おうが「友達との遊び」に使おうが、課金に使おうが自由だと思っています。ですが、「親に必要性をプレゼン」できないようでは、やはり課金は無意味だと思います。

「だめ」「禁止」は決断としては簡単ですが、子どもの成長のためには「許可」することも大事です。親に言っても無駄だと子供に思わせてしまうのは、将来の危険性につながります。また、お金の使い方をレクチャーする大事な機会なので、しっかりと相談して「たまに失敗する」くらいが一番いい勉強・人生経験になると思います。

スマホの時間を制限する(スクリーンタイムを利用)

スクリーンタイムでは、「どんなアプリを」「どのくらい使っていたか」をレポートにまとめてくれています。デバイス間で共有することも可能なので、親のスマホで子供がスマホを使ってどんなことを、どれくらいの時間利用しているのかがわかります。

「こどもには使用には自由度を与えて、ただ利用状況は確認したい」という場合に必須の機能になります。

休憩時間

「休憩時間」はしっかりと設定したい項目です。

通話などの最低限の機能以外は使用できなくなる時間を設定できます。

ちなみに、休憩時間については子供ともしっかり相談するべきです。「夜はどうして利用制限するのか」「何時だったらこどもは納得できるのか」を話し合うことで理解に繋がり、かつ子供も自分で決めたルールという認識が生まれるので、ルールを守るための行動が取れるようになります。

ルールは状況に応じて変更されうるもので、かつ、使用のための絶対原則として働かせる必要があります。

ルールを変更しすぎると、親も子供も「甘え」が出てきますが、ルールに縛られすぎると使い勝手が悪い。「悪影響を及ぼした場合」に子供も納得してスマホに制限を加算したり、上手に使えてきたときに評価して利用方法を拡大したりするよう、常に相談することが大事だと思っています。

アプリの使用時間制限

アプリによって使用できる時間帯・使用可能な時間を設定できます。例えば、SNSなどのメッセージ確認のために10分間を使用時間として、10分以上になると許可が必要になる、と言った使用方法ができます。また、時間帯ごとに、「ゲームは夕方だけ」と言ったルール作りも可能です。

アプリごとの使用許可

休止時間帯でも、「調べ物のためにウェブブラウザは使用できるようにしたい」など、個別の設定も可能になります。サイトに関してはウェブ側で制限もかけられるので(少し複雑にはなりますが)、年齢や必要性に応じて設定を変更することで自由度を持たせていきます。

コンテンツとプライバシーの制限

後述しますが、自分の連絡先を伝えない設定や、利用できるコンテンツの年齢レートを設定したりできます。

iPhone、iPad、iPod touch でスクリーンタイムを使う

特定のレートを制限する

レートが分かりづらいと思いますが、ほとんどのコンテンツ(テレビや映画、アプリなど)には年齢制限(レーティング)がされています。適切な年齢を表示するようになっているわけですね。

Webへの制限

以下の設定を選ぶことができます。

- アクセス自由(無制限アクセス)

- 成人向けWebサイトのみを制限

- 許可されたWebサイトのみにアクセスできる

iPhoneのゲームセンターとは

ゲームセンター(GameCenter)は、iOSの標準アプリ(今はiOSに組み込まれてアプリというよりは一つの機能)です。アカウントを設定することで、ゲームのデータを保存したり、友達とつながったり、自分専用のアイコンを作ったり、レコードを達成したりすることができます。

GameCenterを制限する

この機能を制限することで、以下のような対応が取れます。

- マルチプレイの禁止(他のプレイヤーと一緒に遊ぶゲームは禁止する)

- 友達の追加を禁止(ゲームセンターを利用して友達とのやりとりは禁止されます)

- 画面収録の禁止(たぶん、動画投稿のためのスクショ動画を禁止するものです)

スマホとの子供のデータ統計

ここからは、世間の「スマホを利用する子供」のデータをまとめていきます。とりあえず語るべきところは語ったので、補足的な意味合いです。

子供をインターネットから切り離すのは不可能

まず、子供とインターネットを切り離すことは、今の時代ですら無理ですし、数年後にはむしろネットなしでは呼吸できないレベルになっているかもしれません。

スマホ以外にもインターネットにつながるもの

- タブレット

- パソコン

- テレビ

- 携帯ゲーム機

- 据え置きゲーム機

- スマートスピーカー(スマートホーム関連家電)

家族で共有のパソコンがあれば、仮に禁止しても子供は自分の意思で触れることができます。一番怖いことは、「親が禁止して、メディア(ネット)リテラシーのない状態」で「隠れて使用する」ことです。

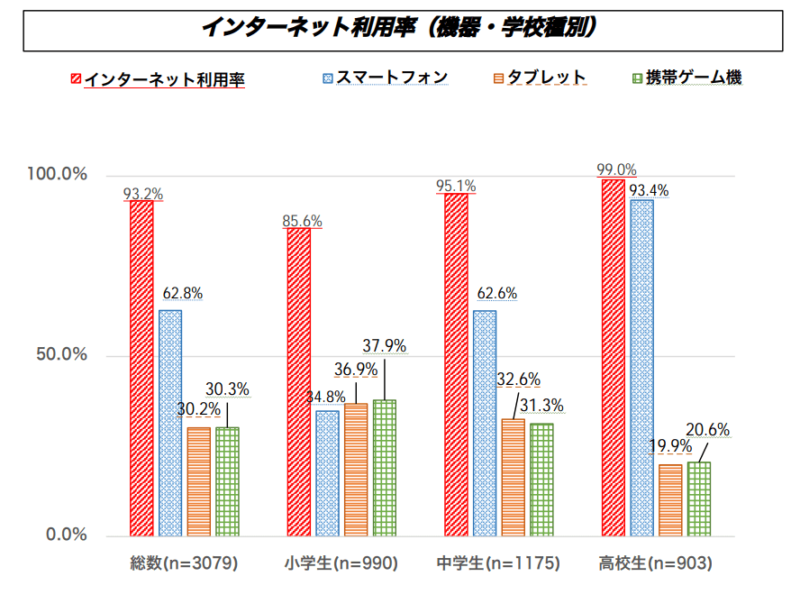

子供がスマホを持っている割合

18歳未満の子供で、その子専用の携帯電話やスマートフォンを持っている割合は、高校生で93.3%、中学生で45.3%、小学4年生~6年生で22.7%、小学1年生~3年生で17.3%となり、それ以下はほとんど保有していない。

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/651938.html

私たちの時でも、中学生くらいで携帯持ってるのは結構いたけど、もはや小学生でも2割は所持してるってのは驚異的ですね。

低年齢化がすごい

よく利用するアプリ

よく利用するアプリ上位5機能を年齢層ごとに見ると、乳幼児の間はYouTubeなどの動画、知育アプリ、ゲームアプリなどが上位に並ぶ。ところが小学生になるとトップは通話。中学生では通話に次いでメール、カメラ、LINEとコミュニケーションツールとしての活用が目立つ。

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/651938.html

もはやゲームの時代ではない

意外とゲームが少ないのは、家族でしっかりとルールを作っているためと、今の子供はそこまでゲームに飢えていないという可能性があります。

今のスマホゲームは、お金がかかるか大量の時間が必要で、しかも難解だったりするので、一時期の「みんな知ってるゲーム」みたいなものがなくなった影響が大きいでしょうね

SNS、何やってるの?

通話は親との連絡手段なので、小学生では上位になっていますが、中学生以降は「友達」との連絡ツールに置き換わっていきます。そして、SNSがひょっこりと顔を出します。

コメント

「iphone トップ 割合」に関する最新情報です。

2023年のデータによると、iPhone利用者の割合が最も高い国はニウエで99.83%となっており、続いてバミューダ諸島(99.66%)、アメリカ領サモア(97.96%)が続く。日本は59.18%で24位に位置している。主要国では、ノルウェー(69.5%)、デンマーク(68.96%)、カナダ(60.38%)が半数以上のiPhone利用者を持つ一方、アメリカは51.07%でAndroidをわずかに上回っている。中国(24.22%)やインド(3.98%)ではAndroidが圧倒的なシェアを占めている。また、北朝鮮では正式販売がないにもかかわらず、iOSデバイスのシェアが66.23%に達している。これは、iPhoneが比較的安全とされ、闇市場で取引されているためと考えられている。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6809cc17e4b09e23ad054820